|

・ 第3章 ズームレンズの原理 ・ ズームレンズは画角を変化させることが出来るので、撮影のときにあまり動き回らなくてもよいというメリットがあります。障害物があって被写体に近づけないときや、後ろが無くて引けないときに便利ではあります。 また、レンズ交換を最小限にすることができるので、シャッターチャンスを逃す確率が減ったり、埃などがカメラ内に入ることを少なくするということも考えられます。花のクローズアップなどを撮影対象としている場合、現場でのレンズ交換の時に花粉が入り込んで撮像センサーに付着する弊害は少なくすることができます。 設計技術や製造技術、レンズ材料などの進歩により、以前ほど単焦点レンズとの画質差が大きくはなくなっているということもユーザーに支持されている点でしょう。何より、著しく安価になったということが大きいのかもしれません。そんなズームレンズについて、少し言及してみたいと思います。 ・ ズームレンズというものは、「凹凸2枚以上のレンズの間隔を変化させると合成焦点距離が変化する。」という原理によって成り立っています。一眼レフ用単焦点の交換レンズも、この原理を利用してバックフォーカスの確保や望遠レンズのコンパクト化などを実現しているのですが、ズームレンズの場合、レンズの間隔を連続的に随時動かすことで、1本の交換レンズでの焦点距離の移動を 実現しているのです。 また、レンズ間隔を動かして合成焦点距離を変化させたときにピント位置がずれないことがズームレンズの定義の一つで、ピントがずれてしまうものは「バリフォーカルレンズ」と定義されることもあります。これは動画用カメラの場合にとても重要なことで、撮影中にズームしながら手動でピントを合わせ続けるということは非常に困難だからです。これがスチールカメラなら、その困難度は大幅に下がります。 なので、現在の交換レンズの場合、ズームレンズと言っていても、まったくピント位置がずれないものはほとんど無く、最終的にはカメラ側AF機構によるピント調整に頼っています。AFが一般的な撮影方法になったことも、ズームレンズが大勢を占めるようになった理由の一つでしょう。PENTAXの新製品 「DA18-135㎜F3.5-5.6DC」は、そのピントずれが顕著です。AFでなかったら、ズームとは名乗れなかったかもしれません。進歩して俊敏化したAF機構を利した、まさに割り切りの産物と言えるのでしょう。 ・ ズームレンズをレンズ構成で分類すると、大きくは2種類に分けられます。「凹成分グループ」と「凸成分グループ」の二つのグループで構成されるものと、「凸成分・凹成分・凸成分」の三つのグループで構成されるものです。このへんは、第1章レンズ構成で述べたダブレットとトリプレットというものと類似するかもしれません。 また、凸凹凸の三つのグループで構成されるものは、中心の凹を動かさずに両側の凸を動かすものと、その逆で、両側の凸は動かさずに中心の凹だけを動かすものに分けられます。そのため、ズームレンズの分類として三つに分ける方法もあります。 ・ 現在、一眼レフに使われている交換式ズームレンズは機械補正式のものです。黎明期には光学補正だけのものもありましたが、ズームしても焦点面を一定に保つなど光学系設計段階での工夫が必要で、設計の自由度が少ないために消滅したのです。 機械補正式ズームレンズについて作動の原理に着目して大きく分類すると、特徴的な三つの形式に分けられます。この三つの形式は、ズーミングしたときの鏡胴の挙動がそれぞれ大きく異なるので容易に判別できます。 ・ (1) 広角側で全長が大きく伸びるものは「2グループ式ズーム」です。望遠側でも少し伸びるUターンタイプが多いようです。レンズ構成は凹凸の2グループです。この形式は 、全体としてレトロフォーカスなので、広角系ズームに向いています。 ・ (2) 望遠側で全長が伸びるものは「3グループ式ズーム」です。レンズ構成は凸凹凸の3グループですが、その内の中央の凹はあまり動かず、両側の凸が大きく動くものです。この形式は、望遠系や、広角から超望遠に渡る高倍率系ズームに用いられています。 ・ (3) ズームしても全長が変化しないものは「4グループ式ズーム」です。これは、基本的なレンズ構成としては凸凹凸の3グループ式と同じなのですが、これの場合は両側の凸が動かずに、中心の凹だけが動くために全長が変わらないのです。 でも、中心の凹が動くと焦点移動が生じてしまうので、これを補正するために動くサブ的な凸または凹が加わっていて、それで4グループ式ということになるのです。この追加される凸または凹は、ズームでなくバリフォーカルなら無くてもいい要素です。 この形式は、元々が光学補正式の欠点解消のために考え出された形式です。時系列的に言うと、最も早く実用化されました。現在では、望遠系ズームのうち、比較的大口径で、ズームしても開放F値が変化しないものに用いられています。 ・ それでは、各グループのズーム原理について、以下に概要を記することにします。 ・ 1 4グループ式ズーム 焦点距離を変化させてもピントがずれないことがズームレンズの定義であり、そのための仕掛けである機械補正式ズームにおける最も基本的な構成とされるのが「4グループ式」です。各グループ(成分) が各々独立した役目を持つため、ズームレンズの「機械補正」の原理を理解するのには最も適した方式です。この方式の起源が、光学補正式ズームの欠点を補うために機械補正の要素を取り入れた形式だからと言うこともできるでしょう。 レンズ構成としては凸凹凸の3グループですが、中心の移動する凹は、倍率の変化(「変倍」という。)を受け持つ凹成分と、それにより生じる焦点移動を補正する 「凸または凹」成分とで構成されるため、4グループとなるのです。機械補正式の「機械」の部分を担っているのは、この追加された「凸または凹成分」ということも言えます。 ・

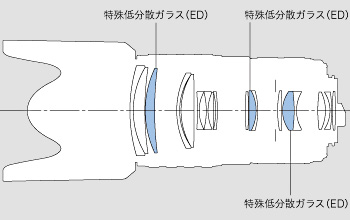

・ 上の図では、実例が多い凸凹凸凸成分の例を示していますが、レンズ構成は、前から順に「焦点系(フォーカシングレンズ・凸成分)」「変倍系(バリエーター・凹成分)」「補正系(コンペンセーター・凸成分)」「結像系(マスターレンズ 、リレー系とも呼ぶ・凸成分)」 の各グループ(成分)に分かれており、実際にズームレンズとして機能する第1~第3グループは、焦点を結ばない無焦点系(アフォーカル)であり、アフォーカル倍率(平行光線が第1グループに入射する光軸からの高さと、第3グループから出射する光軸からの高さの比)を変化させることで全体の焦点距離を変化させます。このときのアフォーカル倍率と、第4グループの凸成分マスターレンズの焦点距離を乗じた数値が、ズームレンズ全体の焦点距離となります。 例えば、マスターレンズの焦点距離が150mmで、第1~第3グループのアフォーカル倍率が0.5~1倍だとすると、このズームレンズは、PENTAX Mシリーズにあった「smc PENTAX M ZOOM 1:4 75-150㎜」ということになります。 ちなみに、PENTAXにおける4グループ式ズームの最初の製品は、Sマウント時代晩年に発売開始された「SMC TAKUMAR ZOOM 1:4 45-125㎜」です。これは、後にKマウント化され、Mシリーズが始まっても、1984年ぐらいまで生産継続しています。当時密接な関係があったツァイス社の設計であるという説があり、使用している光学ガラスも、ショット社のものであるとのことです。 また、PENTAXが独自に開発したと思われるものとしては、1977年発売開始の「smc PENTAX ZOOM 1:4 80-200㎜」があり、これも1979年にMシリーズ化されて、1984年まで継続しています。この焦点距離帯のそれ以前のものは恐ろしく長大で、最短撮影距離も非常に長い光学補正式でした。 マスターレンズの焦点距離とアフォーカル倍率の組合せの例としては、下表のようになります。 ・

・ このことから、ミラーボックスがあることによりバックフォーカスが長いことが要求される一眼レフでは、凸成分である第4グループ・マスターレンズの焦点距離を短くすることに限界があるので、広角ズームが作れていないのです。PENTAXでは、最初に製品にした45㎜が限界でした。広角は2グループ式の方が作り易い、ということもあるのでしょうが… なお、第4グループはまったく動かないので、これをズーム成分には数えずに、「3成分機械補正式ズーム」と呼ぶ場合もあります。 これは、フォーカスを含めたレンズグループそれぞれの機械的な動きに着目した分類です。 また、動く前3つの成分だけでは焦点を結ばない無焦点系(アフォーカル)なので、4グループ式ズームのことを、「アフォーカル・ズーム」と呼ぶことがあります。 ・

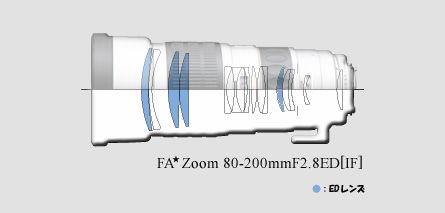

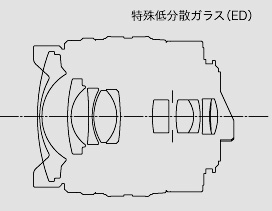

・ 第1グループのフォーカス系はその名の通り、ピント合わせのためだけに移動し、ズーミングのときには移動しません。第2グループはズーミングに合わせて直線移動して、前後のパワー配分を変化させます。フォーカス系の位置が不変のまま第2グループ・バリエーターだけ動かすと焦点移動が発生するため、その移動してしまう焦点面を移動しなかった状態に補正するために、第3グループ・コンペンセーターが非直線移動します。このようにしてピント位置を一定に保ったまま倍率だけが変化した虚像を実像に戻すのが、第4グループのマスターレンズ(リレー系)です。このように、前から順に3つの成分が必要な位置に正しく移動するため、「3成分機械補正式ズーム」とも呼ぶのです。 この方式では、上記のように各成分の機能が独立している上に、各グループ(成分)に屈折力が分散しているために、第1グループで発生する収差を第2や第3グループで相殺する設計にして、収差バランスを保ちやすいという特徴があり、製造時の工作がより難しい非直線移動する成分が第3グループのコンペンセータだけなので、カム鏡胴の量産性にも優れ、また、移動しない第4グループ・マスターレンズに絞りがあるためにズーミングの際のF値変動が無いという利点から、1960年代より望遠ズームに多用されてきました。 でも、ズーミングしても長さが変わらないという性質から、望遠側のときに必要である長さがそのまま鏡胴全長となるために携帯性が悪く、また、絞りが最後部にあるために広角域での周辺光量を確保する事が難しく(135フォーマットの場合、広角域は40㎜が限度とされる。)、最近では、「FA☆80-200㎜F2.8」の大口径望遠ズームや、「FA250-600㎜F5.6」などの超望遠ズームに使われるぐらいの少数派となっていました。 ただ、135フォーマットのフィルムカメラと比べてレンズのイメージサークルが小さくて済むAPS-Cデジタルカメラの時代になると、4グループ式ズームが再び見直されてきています。「smc PENTAX-DA★ 50-135mmF2.8 ED [IF]SDM」や、シグマの「APO 50-150F2.8ⅡEX DC HSM」などはその好例です。 なお、MFレンズ時代には、ズーム環とピント環を兼用とした「直進ズーム」と呼ばれる鏡胴形式があったのですが、この4グループ式と2グループ式ズームの場合、望遠側にするにはズーム環を引き寄せる動作になるため、少し違和感があるという感想もありました。 でも、この形式の鏡胴は、どうしても補正しきれないズーミングによる焦点移動を手動で補正する行動のためには便利な、ある意味実用のためには必要な機構だったのです。 ・ ※4グループ式ズームの例

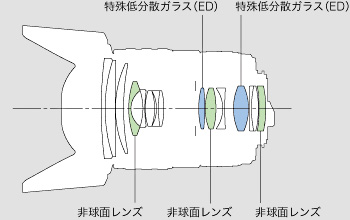

・ ※最新のAPS-Cフォーマット用4グループ式ズーム

smc PENTAX-DA★ 50-135mmF2.8ED [IF]SDM ※PENTAXの例

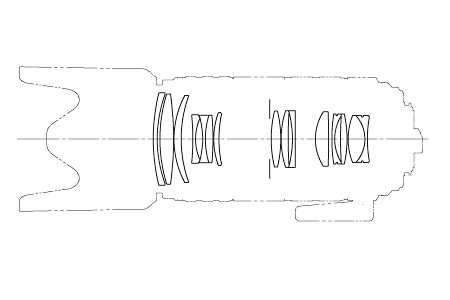

・ ※シグマの例

・ ・ 2 3グループ式ズーム 「3グループ式」のレンズグループ(成分)は、前から順に凸凹凸の順番に並んでいます。3つのグループの中心にある第2グループ凹成分(前群バリエーターとかエレクターと呼びます。)はほとんど動かず、ズーミングするときには、第1グループ凸成分(フォーカス系)と第3グループ凸成分(バリエーター)がほぼ一緒に前後に移動します。 ・

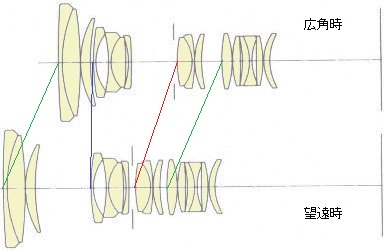

・ そのほぼ一緒に前後に移動する第1グループと第3グループを後方に移動させると、第1グループと中心にある第2グループが近づきます。そうすると、第1グループの凸成分の正の屈折力が第2グループの凹成分の大きな負の屈折力に負けて、両者を合わせて凹成分となり、全体的には凹凸 「レトロフォーカス」の広角レンズになるのです。 中間で止めれば、凸凹凸「トリプレット」の対称形標準レンズとなります。 第1グループと第3グループを前方に移動させると、第3グループが中心にある第2グループに近づきます。そうすると、第3グループの凸成分が第2グループの凹成分の屈折力に負けて、両者を合わせて凹成分となり、凸凹「テレフォト」の望遠レンズになるのです。 上記の動きを鏡胴について見ると、第1グループと第2グループが後退した時が広角で、前進したときが望遠ですから、広角時が最も短くなり、望遠時が最も長くなります。高倍率化したものは望遠側で大きく伸びますから、いかにも望遠レンズです、という外観になります。広角時には鏡胴長が短くなりますから、携帯性に優れています。 ・ 今日、広角域から望遠までに渡る高倍率ズームや、比較的小口径の高倍率望遠ズームに多用されるズーム構成は、この「3グループ式」とその発展型です。広角から望遠までを1本のズームレンズでまかなうには、本来まったく正反対の「レトロフォーカス」と「テレフォト」を両立しなければならないという物理的な矛盾をかかえているのですが、第1グループと第3グループに弱い凸成分を、中心にある第2グループに強い凹成分をというようにサンドイッチ状に配し、凹成分の第2グループはあまり移動せず、前後の凸成分がほぼ連動して前後に移動することで、この矛盾を見事に解決しています。 ・ 広角域を28mmに、望遠域を135mmから200mmに、さらには300mmに広げるという高倍率化が昂進すると、第2グループ凹をさらに2つ以上のグループに分割した多グループズームの時代となります。 機械加工技術の発展を背景として、鏡胴構造の工夫が進み、多くのグループにそれぞれ違った動きをさせることが可能になったことが、この3グループ式ズームを発展させる原動力となっています。 ・

上左の図は、1986年に発売された「smc PENTAX A Zoom 35-135mmF3.5-4.5」のレンズ構成図です。Fレンズ化もされました。望遠側で全長の伸びる3グループ式ズームですが、第2グループが二つに分けられていて「2グループ式」になっています。第2グループの分割された前半分は不動ですが、絞りより後の部分が動くことで、広角時にはよりレトロフォーカス度を高め、望遠時にはよりテレフォト度を高めて、結果としてズーム比を高めているのです。 また、上右図のように、第2グループの分割された前半部を動かして、動かない後半部と合わせて「2グループ式」とし、それによって広角側を広げたものもあります。1984年に発売された「smc PENTAX A Zoom 1:3.5 35-105mm」がそれで、第2グループ後半にある絞りが不動なので、F3.5の通しとなっています。 なお、これは、第3グループを、前側テッサーと後側トリプレットの構成としています。いずれも色収差の補正に優れた構成です。 しかし、何故かFレンズ化はされませんでした。

なお、PENTAXでは、第2グループが分割されていない基本的な3グループ式ズームの誕生は、それを分割している多グループズームより後の時期という、少し変なことになっています。1987年のFレンズ化、AFレンズ化の後のことです。 これは、PENTAXがMFズームレンズ時代には直進ズーム鏡胴に拘っていたからなのではないかと思われます。また、望遠系なら4グループ式ズームの方が実際の撮影時に扱い易いF値固定にできるし、広角系なら2グループ式ズームの方がより広角で作り易いということだったのかもしれません。超広角から望遠に渡る高倍率ズーム比の製品展開が遅れたのは、このような考え方が災いしたのかもしれません。

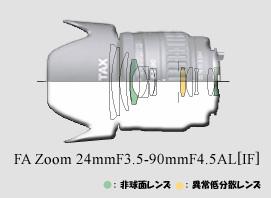

・ でも、厳密に言うと、バリエーターの移動のみで焦点を調節すると、ズーミングによって焦点移動が若干発生するのですが、そのへんのところは 、カメラ側のオートフォーカス機能に依存することでカバーしているようです。「smc PENTAX-DA★ 16-50mmF2.8 ED AL[IF]SDM」のように、機械補正の仕組みを取り入れているものもありますが、新製品「DA18-135㎜F3.5-5.6DC」などは、ズーミングによる焦点移動が顕著です。 また、バリエーターでフォーカシングを行うと、合成焦点距離が変わってしまいます。前グループ繰出式のズームレンズや全群繰出式の単焦点レンズの場合、近距離になればなるほど合成焦点距離が長くなるので画角が狭くなりますが、変倍系である凹成分の第2グループをフォーカシングに使うインナーフォーカスのズームレンズの場合は、凹成分を被写体側に繰出すとレトロフォーカスの度合いが強くなって合成焦点距離が短くなるために、逆に 、近距離になればなるほど画角が広くなるのです。 なお、3グループ式の絞りは焦点距離の変化によりF値が変動するのが通常ですが、「smc PENTAX-DA★ 16-50mmF2.8 ED AL[IF]SDM」のように通しのF値を保つ製品もあります。これの場合は、変動に合わせて絞り開度を調整することによって開放F値を一定に保っているので、本来の開放F値を使っていない焦点距離もあるということです。 ・ ※ 3グループ式ズームの例

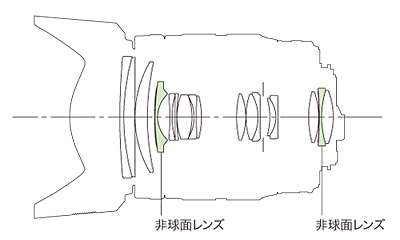

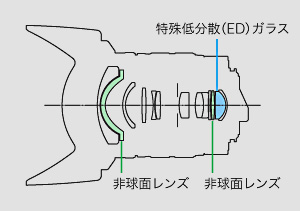

・ ※最新のAPS-Cフォーマット用3グループ式ズーム

smc PENTAX-DA★ 16-50mmF2.8ED AL[IF]SDM ・ ※PENTAXの例

DA60-250㎜/F4 DA17-70㎜/F4

DA50-200㎜/F4-5.6 ・ ※シグマの例

・ ・ 3 2グループ式ズーム

現在、ズーム比の比較的小さい広角系ズームレンズに多用されている構成が「2グループ式」です。ミラーボックスがあるために長いバックフォーカスが要求される一眼レフ用ズームには、凹凸の「レトロフォーカス」構成が向いています。 ・

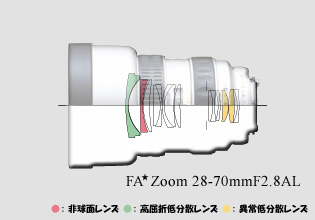

・ このことから、広角側にズームすると、「レトロフォーカス」とするために光学系の全長が伸び、望遠側では縮みます。これを鏡胴の動きで見ると、広角側から望遠側に向けてズー ミングすると、後グループでは、鏡胴内部で最後部からほぼ直線的に前方に大きく移動します。これで焦点距離の変化に対応する結像面との距離を得ているのです。前グループの方では、最も鏡胴が伸びた状態から鏡胴と等しく非直線的に縮みます。この非直線移動によってズーミングによる合成焦点距離の変化に対応する結像面との距離も調整しているのです。ズーミングしてもピントがずれないようにするためには、この2つのグループのそれぞれの動きの設計と製造時の工作が難しい点なのです。 望遠側になるとUターンして鏡胴が再び少し伸びるタイプのものがよくありますが、これは、後グループの直線的な動きに対応してより長焦点化をするための工夫です。望遠側でUターンすると言っても 、Jターンに近いものですから、「U」と「J」との鏡胴の伸びの差を、最望遠時にマクロ機能として繰り出すために利用しているものが、前群繰出式のものによく見られます。 2グループ式ズームは広角時に鏡胴が一番伸びますから、望遠時に鏡胴が一番伸びる「3グループ式」と比べると、感覚的に違和感があるという人がいます。確かにそうですね… PENTAXの☆レンズでは、「FA Zoom☆28-70F2.8 AF」がこの「2グループ式」ズームです。広角時に全長が伸び、望遠時に縮む特徴を利用して、ズーミングしても動かない外部鏡胴にフードを取り付けることにより、変化する画角に対応して 、ほぼ全域を有効にカバーする構造としている点が特長的です。この構造なら、ズーミング時にフードを含めた全長が変化しないので違和感がありません。フォーカス時に前玉が回転するのが玉に瑕ですが… ・

※上図は望遠時のレンズ位置 ・ 「2グループ式」のズームレンズが実用化されたのは、他の方式よりずっと近年になってからのことです。2つのグループのレンズエレメントの空気間隔を変化させるとレンズ全体の合成焦点距離が変化する原理は、すでに19世紀中ごろから知られていたのです。それなのに、その実用化が20世紀後半にまで遅れた理由は、光学設計・鏡胴製造の困難さにありました。ちなみに、PENTAXの2グループ式広角ズームとしては、1975年発売のKシリーズ「SMC PENTAX 1:3.5 28mm~1:4.5 50mm」が最初の製品です。 一般に、広角ズームは広角側での口径食(ヴィネッティング)、つまり周辺光量の不足が問題となります。単焦点の広角レンズに比べて光学系が長くなる「3グループ式」や「4グループ式」のズームレンズでは、周辺光量を確保することが難しくなります。このために、ミラーボックスがあることによって広角レンズは「レトロフォーカス」にしなければ成立しない一眼レフは、その黎明期から、広角ズームには「2グループ式」が理想であることは分かっていました。 しかし、「3グループ式」や「4グループ式」の方は、レンズのパワー配分を各グループ(成分)に分散できるために、1成分あたりの屈折力を弱くすることができ、必然的に収差の発生を抑えられます。また、第1グループで発生した収差を第2グループ、第3グループで補正する設計を行うことで、全体的に収差を補正することが比較的容易であるという利点があります。 それに比べて、成分数が2つしかない「2グループ式」は、前グループと後グループが共に強いパワー配分になり、また、前後のパワー比率が極端に偏っているために、前グループで発生した収差を後グループで補正し、さらに、補正後の残存収差をどの焦点距離でも一定値に保持するということは 、極めて困難なことです。 その上に、「鏡胴製造」においても、鏡胴に固定される成分が無く、しかも、変倍による結像面移動を補正する複雑な動きを得るために、2つのグループを同時に非直線で移動させるという複雑なカム工作が要求されることから、実用化は不可能であるとされてきました。 その困難である実用化が可能となった理由は、「光学設計」に関しては、ズームレンズの小型化に不可欠な高屈折低分散ガラスが得られるようになったことと、コンピュータの高性能化によって、それを用いることで前グループのレンズ玉に大きな曲率を与える設計ができるようになり、その結果として前玉径を抑え、また、SMCなどコーティング技術が高度化したことによって多枚数化が支障とならなくなったので、前グループの収差を多枚数化したグループ内でほぼ補正することで、後グループは単純な「エルノスター」構成に簡略化できた事にあります。 また、「鏡胴製造」に関しては、コンピュータを利用した数値制御工作機械(NC)の出現により、複雑な動きをさせる補正カムの量産が容易に出来るようになったことにあります。 畢竟、広角ズームの実用化というのは、「光学設計」と「鏡胴製造」の両方において、近年の著しいコンピュータ高性能化がその成立要件だったのです。 ・

・ ※エルノスター構成

・ 初期においては、2つの成分の間隔を変化させるという「2グループ式」の原理上、ズーム比は2倍程度が限度とされていましたが、その後、後グループの凸成分をさらに2グループや3グループに分割していく一種のフローティングを採用することで、超広角化や高倍率化、大口径化を実現しました 。 今日のF2.8クラスの「2グループ式」超広角ズームは、4グループ構成になっているものが主流になっています。これはつまり、後グループの真中に負の固定成分を挿入することで 、後グループ自体を小さな 「3グループ式」ズームにしてしまい、前グループと後グループの間隔を変化させると同時に、後グループ内部でも同時進行で変倍を行い、少ない移動量で高倍率を得ているのです。 ・

・ 上記したPENTAXの☆レンズ「FA Zoom☆28-70F2.8AF」は、この模式図の原理を用いています。 固定されたグループに絞りがあるので、F2.8の通しとなっています。 ・

・ また、PENTAXの「smc PENTAX-F Zoom 28-80mmF3.5-4.5」の場合、下の図のように2グループ式ズームの後グループを3つに分割しているのですが、これの場合はその合計4つのグループを鏡胴に固定することなく全て動かしています。「FA Zoom☆28-70F2.8AF」とは違って、後グループを分割した3つのグループ凸凹凸の両側凸を一緒に動くようにしている、つまり 、間隔を動かさない仕組みにしているのです。得られる結果は同等なのですが、どのグループを動かすかという鏡胴構造工夫の表れなのです。 ・

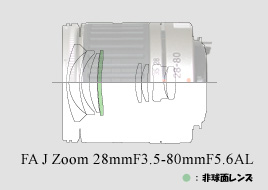

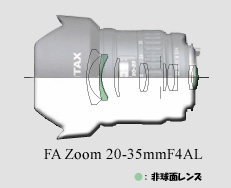

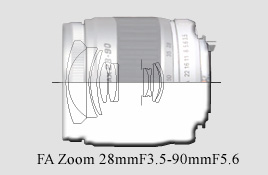

・ ※ 2グループ式ズームの例

・ ※PENTAXの例

DA fish-eye 10-17㎜/F3.5-4.5 DA12-24㎜/F4

・ ※シグマの例

・ 結局、2グループ式ズームというのは、凹成分と凸成分というレンズ構成で成り立っているレトロフォーカスの広角レンズについて、そのレンズ構成の並びを動かすことでレトロフォーカス度を低くして行き、そのことで第二主点の位置がレンズ群の前方に移動し、それによって結像面が撮像面より後方に移動してしまうのを一致させるために 、レンズ群全体を前方に移動させるという原理だと理解することができます。 このことから、撮像面を比較的容易に動かせるデジタルカメラでは、結像面の移動を撮像面が追うという作動形式も可能になることが考えられます。 ・ この2グループ式ズームに必要な動きが可能な鏡胴を作り出せた技術躍進によって、3グループ式ズームの3つのグループにそれぞれ別の動きをさせる鏡胴の製作も可能になり、それは多グループ化を促すものとなって、4つのグループ、5つのグループの別々な動きというように高度化の道を歩んでいるのです。 ・ ・ 閑話休題: レンズというものは、視力矯正のためのメガネとして実用化されたという沿革を持っています。老眼鏡凸レンズと近眼鏡凹レンズを組み合わせることで色収差などを補正し、また、その組み合わせで合成焦点距離を変化させるズームレンズへと進化発展してきました。ところが、メガネの方はシングルメニスカスの状態で止まり、カメラのレンズのような多様性には進化していません。近眼鏡というのは、カメラ用レンズではレトロフォーカスの根本原理なのですが… レンズ群の最後尾が凸レンズ(水晶体)である光学系でより機能的なメガネというものを考えるとき、カメラのズームレンズのように画角や像倍率を変化させることができれば、これは随分と便利だろうと思います。レンズ群の最後尾が動かないズームレンズというと4グループ式ズームですから、これを応用したズームメガネというものも成立が可能なのではなどと夢想したりします。4グループ式なら全長も不変ですし… ・ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

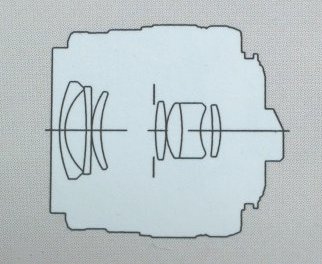

※K80-200/4.5

※K80-200/4.5