|

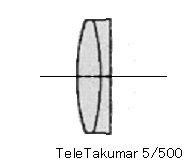

�E ��P�́@�@�����Y�\�� �E �@�J�����Ɏg���Ă��郌���Y�́A���̋��܂̐����𗘗p���Ă��܂��B���͈قȂ閧�x�̕����Ԃ̋��E���A���̖ʂɑ��Ē��p�ȊO�̊p�x�Ői�ނƂ��ɋ��܂��܂��B���̋��܂ɂ��A�ʃ����Y�͕��s�ɐi�ތ�����_�ɏW�߂鐫��������܂��B���̂��Ƃɂ��A���̑��� �u�B���ʁv�Ɍ����邱�Ƃʼn摜�Ă���̂ł��B���́u�B���ʁv���t�C�����ł���ACCD�ACMOS�Ȃǂ̎B���Z���T�[�Ȃ̂ł��B �@�ł��A�P���ȋ��ʂŏo���Ă���ʃ����Y�����ł́A�F�������͂��߂Ƃ��������������邱�Ƃɂ���đN�s�ȉ摜�������܂���B�����ŁA���������w�͂��A�ȂƑ������Ă����̂ł����A���̋Z�p�̈���A�������Y�Ƃ̑g�����ɂ������̕�ł��B �@���܂ɂ���ēʃ����Y�͌����W�߂܂����A�������Y�͌����U�炵�܂��B�����Ɍ��͂V�F�ɕ��U���鐫��������܂����A�ʃ����Y�Ɖ������Y�Ƃł͂��̕��U�̓x�������t�ɂȂ�܂��B�ʃ����Y�ł͔g���̒Z�����F�̌������̐F�����傫�����܂��܂����A�������Y�ł͋t�ɑ��̐F��菬�������܂��܂��B�܂�A�ʃ����Y�Ɖ������Y��g�ݍ��킹��ƁA��U�U�����F�����ɖ߂���ʂ�����̂ł��B����𗘗p���Ď�����������@���͍�����Ă����̂ł��B �@�܂����������ȃK���X�Ȃǂō��������ȗ��̕Жʓʃ����Y�ƕЖʉ������Y�̋Ȗʂ�\�荇�����ꍇ�A�\�����ʂŋ��܂͋N���܂���B����ł͌�����_�ɏW�߂�Ƃ������Ƃ��ł��܂���A�����Y�ɂȂ�܂���B�����W�߂�Ƃ����@�\�͗��p�����A����p�ł���F�̕��U��}����Ƃ����̂��J�����p�����Y�ɂ͕K�v�ȋZ�p�ł����B������������邽�߂ɗl�X�ȕ��@���l���o���ꂽ�̂ł��B�ł��A�����́A��{�I�ɂ͂��ׂēʃ����Y�Ɖ������Y�̑g�����ł��B �E �E �P�@���j�X�J�X �@�ł��P���ȓʃ����Y�Ɖ������Y�̑g�����͂P���ł��B����͓ʃ����Y�Ɖ������Y�P�����̂��Ƃł͂���܂���B�Жʂ��ʂŁA���̕Жʂ����ł���P���̃����Y�ł��B���̃����Y�̌`���u���j�X�J�X�v�ƌ����܂��B�ʖʂ̋ȗ��̕������ʂ̋ȗ����傫�����̂�ʃ��j�X�J�X�ƌ����A���̋t�������j�X�J�X�ƌ����܂��B�œ_�����Ԃ͓̂ʃ��j�X�J�X�̕��ł�����A�P�������ŃJ�����Ɏg����̂͂���ł��B�����j�X�J�X�ł͏œ_�����ׂ܂���B �@���j�X�J�X�����Y�Ƃ������̂́A�ꌩ������Ɏv���܂��B�ł��A�����K���X�̐��@���m�������ȍ~�Ȃ�A�ĊO�ȒP�ɍ�����̂ł��B���̂ɐ������K���X�̈ꕔ���ɂ��āA�O���������菬�a�Ɍ�������Γʃ��j�X�J�X�ɂȂ�܂����A��a�Ɍ�������Ή����j�X�J�X�ɂȂ�܂��B���K���X�Ɏg�����K���X�͐����K���X�ō�����K���X�����J���č���Ă������オ�������̂ł����A������e�Ղ������̂�������܂���B �@���̉��ʂ̃��j�X�J�X�����Y(�V���O�����j�X�J�X)�̓��K�l�Ɏg���Ă��܂��B���͋ߎ��p�ŁA�ʂ͉����ƘV��p�ł��B����łȂ�x�Ⴊ�������x�ɐF���������Ă��܂��B�ł��A�B���ʂ̑����g�債�ė��p����ʐ^�ł́A���̕�ł͕s�\���Ȃ̂ł��B �E �b�x��F �@�ߎ��p�̃��K�l�ɂ͉����j�X�J�X�����Y���g���Ă��܂��B���̎��͋����̌������l���Ă݂�ƁA�J�����p�����Y�̌����Ɣ��ɋ߂����ƂɋC�t���܂��B�ߎ��Ƃ����͖̂Ԗ��A �܂�J�����Œu��������ƃt�B������B���Z���T�[�̈ʒu���O�Ɍ������Ă��܂����Ƃł��B������C�����邽�߂ɂ͓ʃ����Y�A���Ȃ킿�����̂̏œ_����������A�܂�ȗ�������������悢�̂ł����A�����̂����ؓ�����ԐL�т���Ԃŏœ_�������Ă��Ȃ��̂ł�����A����ȏ�ȗ������������邱�Ƃ͂ł��܂���B�J�����ł̓o�b�N�t�H�[�J�X������ȏ�Z���o���Ȃ��Ƃ�����Ԃł��B���̏�Ԃŏœ_��Ԗ��Ȃǂ̌����ʂɌ����邽�߂ɂ́A�����Y�̑���_�������ʂɋߕt���Ȃ���Ȃ�܂���B�ʃ����Y�ł��鐅���̂�����ȏ�ς����Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�A�������Y�𐅏��̂̑O�ɒu�����ƂőS�̂����g���t�H�[�J�X�ɂ��A�����Y�Q�S�̂Ƃ��Ă̑���_��Ԗ��ɋߕt���邵���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���̂��Ƃɂ�荇���œ_�������Z���Ȃ�܂�����A����p�������� �Ȃ��đ��{�����������Ȃ邱�ƂŁA�ߊዾ��������ƕ���������������̂ł��B �@�ߊዾ�Ƃ������̂͐����Ɛ̂���A����̓J�����ȂǂƂ������̂������������͂邩�ȑO�Ɏ��p�ɋ�����Ă���̂ł����A���̎��͋����������J�����p�����Y�ɉ��p���ꂽ�̂������ߔN�ł���Ƃ������Ƃ��b�����������܂��B�ߎ��̋����ɉ������Y���g����Ƃ������Ƃ͌o���I�ɔ������ꂽ���ƂȂ̂ł��傤���A���ꂪ���g���t�H�[�J�X�Ƃ��������ɐ��������܂Ŏ��Ԃ�v�����Ƃ������ƂȂ̂�������܂���B �@����A�����͖Ԗ��̌���Ɍ����ʂ��o���Ă��܂��Ƃ������Ƃł�����A�����̂̋ȗ���傫������A�܂萅���̂����ؓ����k�߂邱�Ƃŏœ_�����߂ł���̂ŁA���܂胁�K�l�̕K�v���������̂ł��B�ł��A���������o�����߂ɂł���ɐ����̒��ߗp�̋ؓ��ْ͋����Ă���̂ŁA���̔�J�ɂ��ؓ��������i�݁A���ߋ@�\�̕s���ɂ��V�Ⴊ�����ɏo�����邱�ƂɂȂ�܂��B �@�����h�����߂ɂ̓��K�l�ŋ�������̂ł����A�ʃ����Y��p���邱�Ƃœʃ����Y�����̂Ƃō\������ʃ����Y�Q�̑���_��Ԗ����牓�����Č����ʂƈ�v������Ƃ��������ɂȂ��Ă��܂��B���̏ꍇ�A�����œ_�����������Ȃ�܂����瑜�{�����傫���Ȃ�A�����傫�������邱�ƂɂȂ�܂��B �E �E �Q�@�_�u���b�g �@�ʃ����Y�Ɖ������Y���P�����g�ݍ��킹����@�ɂ��A�F�������ǍD�ɕ����܂��B���̌����́A�ʃ����Y�Ɏg�p����K���X�Ɖ������Y�Ɏg�p����K���X�̐������قȂ������̂Ƃ��邱�Ƃŋ��ܗ���ς���Ƃ������̂ł��B���ʂQ���̃����Y�̂����ʃ����Y�̕��̋ȗ���傫�����邱�ƂŁA�g�����̑S�̂�ʃ����Y�Ƃ��܂��B�ʃ����Y�̃K���X��F�̕��U�����Ȃ��N���E���K���X�Ƃ��A�������Y�̃K���X��F�̕��U�������t�����g�K���X�Ƃ��邱�ƂŁA�ȗ��̍��ɂ��F�̕��U�̈Ⴂ�E����Ƃ��������ł��B���̂悤�ɂ����Q���P�g�̃����Y�� �u�_�u���b�g�v�ʖ��F���������Y�ƌ����܂��B �@�u�_�u���b�g�v�ɂ͓ʉ��Q����\�荇�������̂ƁA�Ԃɋ�C�w��u�������̂�����܂��B�\�荇�������̂́A�����Y�Ƃ��Ă̋��ܖʂ��R�ʂł����A�Ԃɋ�C�w��u�������̂͂S�ʂɂȂ�܂��B�ʂ������قNjȗ��̈Ⴂ�ɂ����܂̈Ⴂ���ɗ��p���₷���̂ł����A�\�荇���Ƃ����̂́A�R�[�e�B���O�Z�p�̖�������ɁA�\�ʂ̔��˂ɂ�镾�Q����Ƃ�邽�߂ɍl���o���ꂽ�Z�p�ł��B���݂ł̓R�[�e�B���O�Z�p�����B���Ă��܂�����A�ʂ������Ȃ镾�Q�͂��܂�l���Ȃ��Ă��悭�Ȃ��Ă��܂��B �@�u�_�u���b�g�v�́A�͎��I�Ɍ����A�ʉ��̂Q�Q�\���ł��B�\�荇�����u�_�u���b�g�v�́A�_�u�����j�X�J�X�`��ƂȂ��Ă�����̂������悤�ł��B �@���Ȃ݂ɁA�u�K�E�X�v�Ƃ����̂́A�����^�̓ʉ��e�V���O�����j�X�J�X�ɂ��_�u���b�g�ł��B �E �@�����w�H�Ƃ̗����������Y�̂����A���̓\�荇���_�u���b�g�̂��̂����݂��܂��B�uAsahiflex�v�̎���ɒa�������uTele-Takumar 1�F5 f=500mm�v�ł��B�����M42�}�E���g��������܂����B

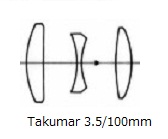

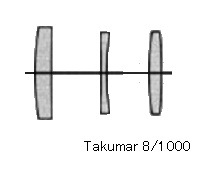

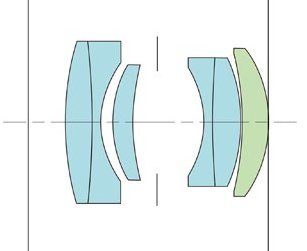

�E �E �R�@�g���v���b�g �@�ǍD�ł͂�����̂́A�_�u���b�g�ʉ��Q���̃����Y�����ł͐F�����̕�����S�ɂ͏o���Ȃ������̂ł��B�ɂɂ���ƐԂ͗ǍD�ɕ�ł���(�A�|�}�[�g�ƌ����B)�̂ł����A���̒��Ԃ̐F�̕���s�\���Ȃ̂ł��B���̐F������U�C�f�����������邽�߂ɁA�ʉ��ʂR���̃����Y��g�ݍ��킹����@���l���o����A������u�g���v���b�g�v�ƌ����܂��B���݂ł́A�����Y�̑f�ނł���K���X�Ɂu�ᕪ�U�v��u�ُ핪�U�v�̂��̂�p�����肷�邱�ƂŁA�_�u���b�g�ł��S��̐F�ŗǍD�ȕ(�A�|�N���}�[�g�ƌ����B)�������Ă��܂����c �@���̃C�M���X�ōl�Ă��ꂽ�u�g���v���b�g�v�Ƃ��������Y�́A�e�������ǍD�ɕ���Ă��āA���݂܂łɍl�Ă��ꂽ�W���n�����Y�̑g�����̂قƂ�ǂ��A���ꂩ��h�������ƌ�����قǂ̗D�ꂽ�����Y�\���ł��B �E �@�����w�H�Ƃ̗����������Y�̂����A���̃g���v���b�g�̂��̂����݂��܂��B�uAsahiflex�v�̎���ɒa�������uTakumar 1�F3.5 f=100mm�v�ł��B�����M42�}�E���g��������܂����B�ق��ɂ�M42�}�E���g�́uTakumar 1�F8 f=1000mm�v�ł��B

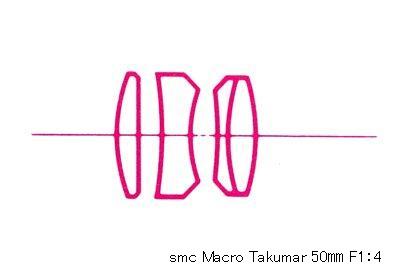

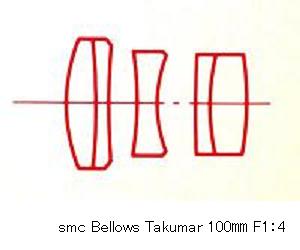

�@ �E �@�ʐ^�p�����Y�̖{��ł���h�C�c�̃c�@�C�X���J�������u�e�b�T�[�v�́A�h�G�C�M���X�Ő��܂ꂽ�u�g���v���b�g�v�̂R���ړʂ�ʉ��\�荇���̐F�����u�_�u���b�g�v�Ƃ������̂ł����A�������h�C�c�̃t�H�N�g�����_�[���J�������u�w���A�[�v�́A�P���ڂƂR���ڂ̓ʂ���������ʉ��\�荇���̐F�����u�_�u���b�g�v�Ƃ������̂ł��BPENTAX�ł́A�u�e�b�T�[�v�^�� �uMacro-Takumar 1�F4/50�v���A�u�w�����[�v�^�́uBellows-Takumar 1�F4/100�v������ł��B

�E �@�u�g���v���b�g�v�̑O���ʂƉ��̊Ԃɓʃ��j�X�J�X��}�������̂��u�G���m�X�^�[�v�Ƃ����\���ł���A���邢�����Y������̂ŁAPENTAX�ł͏��]���⒆�]���Ɏg��ꂽ�\���ł��B�Q�O���[�v���Y�[���̌�O���[�v�ł���ʃO���[�v�ɂ� �����g���܂����B

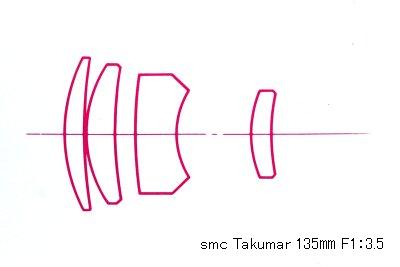

�E �@�u�G���m�X�^�[�v�́A�������Y�������Y�\���̌㔼���ɂȂ邽�߂Ƀe���t�H�g�X���ƂȂ��āA����_�������Y�Q�̒��S�����O���Ɉړ����邽�߂Ƀo�b�N�t�H�[�J�X���m�ۂ�����A���t�ł́A�œ_�������Z���L�p�����Y��W�������Y�ɂ́A����P�Ƃł͎g���Ă��܂��A��q����u���g���t�H�[�J�X�v�̌㐬���ʕ��ɁA�O��t�u���ɂ��Ďg���܂����B����Ƒg�ݍ��킹��O���������́A�V���O�����j�X�J�X�╪���^�u�_�u���b�g�v�A�u�g���v���b�g�v�Ȃǂł��B �E �@�Ȃ��A�u�]�i�[�v�Ƃ����̂́A���́u�G���m�X�^�[�v�̂Q���ڂƂR���ڂ̋�Ԃ������Y�Ŗ��߂��R���\�荇�킹�̍\���ŁA��C�Ɛڂ���ʂ����Ȃ����Ƃŗ����˂̕��Q�����Ȃ��A���̂��ƂőN�s�ȉ摜������ꂽ���߁A�����W�t�@�C���_�[�J�����̎���ɂ͖��邢�W�������Y�̎�͌`���������̂ł����A�o�b�N�t�H�[�J�X���m�ۂł��Ȃ����߂ɁA���ꂪ�K�v�Ȉ��t������ƂȂ����J�����E����쒀����Ă��܂��܂����B�u�G���m�X�^�[�v�̂S���ړʂ�\�荇���u�_�u���b�g�v�ɂ����]�������Y���A�c�@�C�X�́u�]�i�[�v�Ə̂��Ă���悤�ł��B �@�����w�H�Ƃ̗����������Y�̂����A���̂R���\�荇�킹�]�i�[�̂��̂����݂��܂��B�uAsahiflex�v�̎���ɒa�������uTakumar 1�F1.9 f=83mm�v�ł��B�����M42�}�E���g��������܂����B�O�ɂ́uAsahi Pentax�v�p�Ƃ��Ēa�������uTakumar 1�F2 f=58mm�v������ł��B

�@ �E �@PENTAX�̒��]�������Y�́A���Ă͂��̓ʉ��ʂR���́u�g���v���b�g�v���A��q����u�e���t�H�g�v�̑O�����ʕ��ɗp�������̂��قƂ�ǂł����B���̏ꍇ�A�㐬�������ɂ́A�����^�u�_�u���b�g�v��g�ݍ��킹�Ă��܂����B

�E �@�Ȃ��A���邢�]�������Y�ɂ́A�㐬���������u�g���v���b�g�v�Ƃ������̂�����܂��B�usmc PENTAX A��1�F2.8 200mm�v��uSuper-Multi-Corted TAKUMAR 1�F2.5/135����^�v������ł��B

�@ �@���̃����Y�\���́A�u�G���m�X�^�[�v�̑O���ɕ����^�u�_�u���b�g�v��u�������̂Ƃ����邱�Ƃ��ł��܂��B�u�G���m�X�^�[�v�����邢�����Y�����邱�Ƃ𗘗p���A�܂��A�R�[�e�B���O�̔��B�ɂ���āA�����Y�����𑝂₵�Ă��x�Ⴊ���Ȃ��Ȃ������Ƃŏo����悤�ɂȂ����v�ł��B �E �E �S�@�_�u���K�E�X �@�U�C�f�������̂����A���ʘp�Ȃ�c�Ȃ�����̂ɗL���ȕ��@�Ƃ��āA�i��̑O��Ƀ����Y��Ώ̂ɔz�u������@���l�Ă���A����ɃK�E�X���l�Ă��������^�u�_�u���b�g�v�ł���]�����Ε������Y�̍\�����A�i��𒆐S�ɂ��ĂQ�g�O��Ώ̂ɔz�u����u�_�u���K�E�X�v�Ƃ��ĊJ������܂����B����́u�g���v���b�g�v�̒��S�̉������đΏ̌`�ɂ����`���Ƃ����邱�Ƃ��ł��܂����A�Ώ̌`�ł͂Ȃ������^�u�_�u���b�g�v���Q�g�w�����킹�ɂ��đΏ̌`�ɔ��W�������`���ł��B����a�����e�Ղł���Ƃ������Ƃ���A�����Y�����������Ȃ邱�Ƃɂ���Ėʔ��˂������邱�Ƃɂ��掿�̒ቺ���A�ߔN�̃R�[�e�B���O�Z�p���B�ɂ���ĉ������邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ������Ƃő��p�����悤�ɂȂ��������Y�z�u�ł��B�͎��I�Ɍ����A�ʁE�� �E���E�ʂ̂S�����\���ł��B�����ł́A����a�̕W�����璆�]���ɑ��p����Ă��錇�_�̏��Ȃ��\���ł��B������c�@�C�X�ł́u�v���i�[�v�Ə̂��Ă��܂��B �@�u�v���i�[�v�͓�����(�ʉ�)�E(����)�ʂ̑Ώ̌`�������̂ł����A���t�ɕK�v�ȃo�b�N�t�H�[�J�X���m�ۂ��邽�߂ɑ���_������Ɉړ������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�O��(�ʉ�)�������������đΏ̐�������A�ʓʉ� �E(����)�ʂƂ����ό`�_�u���K�E�X�����܂�܂����B���ꂪ���邢�W���n�����Y�̎�͂ƂȂ��Ă��܂��B ��C�ڐG�ʂ��������ƂŋN���闐���˂ɂ��掿�ቺ���A�R�[�e�B���O�Z�p�̐i���ō����ł������߂ł�����܂��B �@

�E �@�u�_�u���K�E�X�v�́A�W�������Y�Ƃ��Ă̒P�Ǝg�p�ȊO�ɂ��A�L�p�����Y�Ƃ��āu���g���t�H�[�J�X�v�̈ꕔ�ɗp������A�]�������Y�Ƃ��āu�e���t�H�g�v�̈ꕔ�Ƃ��Ă��g���Ă��܂��B�����́APENTAX���͂��߂Ƃ�����{�̃��[�J�[���傫����^�����R�[�e�B���O�Z�p�̔��B�����ɂ͂��肦�Ȃ����Ƃł����B

���@���g���t�H�[�J�X�̌㐬���ʂɃ_�u���K�E�X���g���Ă����(�O�������͋t�_�u���b�g)

�E �E �@����܂ł́A�����̕�̂��߂̋Z�p�ɒ��ڂ��������Y�\���̕��ނł����A�ȉ��́A�J�����̏��^���ƎB���ʂ̑傫���̒�`������K�v�ɂȂ��Ĕ������������Y�\���̕������ł��B���R�A��L���ނ̂��̂�A���̑g�������܂�ł��郌���Y�\���ł��B �@

�E �E �T�@�e���t�H�g �@�����̂��̂�傫���ʂ����߂ɂ́A�����Y�̏œ_����������悢�̂ł����A��������ƁA�����Y�����͒���Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��܂��B����������ł��Z�����邽�߂ɍl���o���ꂽ�̂��A�ʃ����Y����ɉ������Y��u�����@�ł��B���̌����́A����ɂ���ă����Y�Q�S�̂Ƃ��Ă̑���_�������Y�Q�����O���ɂȂ�悤�ɂ��A�œ_�������������Y��[����B���ʂ܂ł̎��ۂ̒�����Z�����������Y�z�u�ŁA������u�e���t�H�g�v�ƌ����܂��B�ʃ����Y�Ɖ������Y�̑g�����ɂ���_�ړ��𗘗p�������̂ł��B �@�O�����ʂƌ㐬�����̃p���[�z���ɍ������邽�߁A���ʘc�Ȃ̂����̎����`�c�Ȃ��o�₷���Ȃ��Ă��܂��B �@�Ȃ��A����_�Ƃ����̂́A�����Y�Q�S�̂Ƃ��ďo����O��̎�_�̂����A��둤�̎�_�ł��B�P�Ɏ�_�Ƃ������Ƃ�����܂��B�����Y�Q�ɑ��Č����ɕ��s�ɓ��˂���������B���ʂŌ����ƌ����Ƃ��ɁA���z�I�ɐ܂�Ȃ���_�ł��B����_�ƎB���ʂ̊Ԃ̋������œ_�����ɂȂ�܂��B �@�O�����ʂƌ㐬�����̋��ܗ͂����ɑ傫�����邱�ƂŁA����̍����œ_�����ł��A���R���p�N�g�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��BPENTAX��M�V���[�Y�̂��̂��A���̑O��K�V���[�Y���R���p�N�g�ɏo�����̂͂��̂��߂ł��B�������A���ܗ͂��傫���Ȃ邱�Ƃ͎������傫���Ȃ�Ƃ������Ƃł�����A�掿�ɂ��Ă̕]����M�V���[�Y�̕����Ⴂ�̂́A���ꂪ�e�����Ă���̂ł��傤�B �@�Ȃ��A�㐬���Ƃ��ĉ������Y�������邱�ƂŁA���̓ʃ����Y�����̂Ƃ���蒘�����o�b�N�t�H�[�J�X���Z�k���邱�ƂɂȂ�܂��B���t�̏ꍇ�A���̃o�b�N�t�H�[�J�X���m�ۂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��������邽�߁A���̓_�ł��R���p�N�g���̌��E�͂���悤�ł��B �E �@�㐬���̉������Y�ƑO�����̓ʃ����Y�̊Ԋu��ω�������ƁA�����œ_�����ƃo�b�N�t�H�[�J�X���ω����܂��B���̃o�b�N�t�H�[�J�X���ω�����Ƃ������Ƃ𗘗p�����̂��C���i�[�t�H�[�J�X�̌����ł��B�ߐڂɂȂ�ƌ����ʂ��B���ʂ�����Ɉړ����܂�����A��������邽�߂Ɍ�됬���������Y������Ɉړ������邱�ƂŃo�b�N�t�H�[�J�X��Z�k���A�����ʂƎB���ʂ���v������d�g�݂ł��B ���̌����ɂ��A�ߐڂ���قǍ����œ_�������Z���Ȃ邽�߁A�S�Q�J�o���ɂ����@���ڎʂɂ�鑜�g����ʂ��������Ȃ�܂��B �E �E �U�@���g���t�H�[�J�X �@���������Y���g���Ă��A�B���ʂ�傫�����Ă������ƂŁA���L���͈͂��ʂ���悤�ɂȂ�܂��B��p�Ƃ����_�ł͍L�p�Ƃ������Ƃł��B�ł��A�����傫���̎B���ʂɑ��Ă��L���͈͂��ʂ��Ƃ����v���ɉ����邽�߂ɁA�œ_�����̒Z�������Y���K�v�ɂȂ�܂����B����܂ŗp�����Ă��������Y�\���ŏœ_������Z�����čs���ƁA���t�ł̓~���[�̂��߂ɕK�v�ȃo�b�N�t�H�[�J�X���s�����Ă��܂��A�L�p���Ɍ��E������܂����B������������邽�߂ɍl�Ă��ꂽ�̂��u���g���t�H�[�J�X�v�ł��B����́u�e���t�H�g�v�̋t�ŁA�ʃ����Y�̑O���̗��ꂽ�ʒu�ɉ������Y��u�����@�ł��B����ɂ��A�����Y�Q�S�̂̑���_�������Y�Q��������ɂ��A���̃o�b�N�t�H�[�J�X���m�ۂ��Ă��œ_������Z���ł��܂����B �@

�@

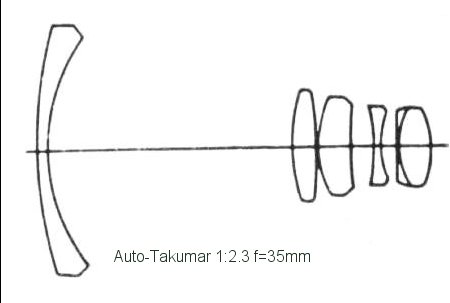

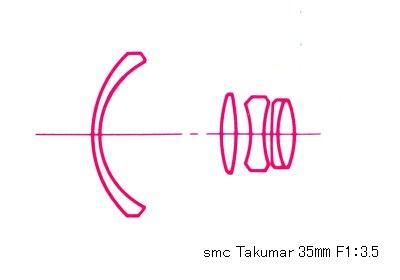

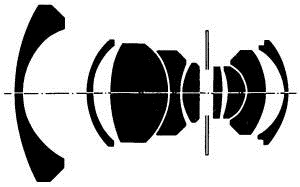

�@ �@���̕��@�́A�L�p�ł�茰���ƂȂ�X����������������邽�߂Ƀ����Y�����𑽂��v���邱�ƂƂȂ�A�K�R�I�ɖʂ������Ȃ�܂�����A�ߔN���˖h�~�̃R�[�e�B���O�Z�p�����x�ɔ��B���邱�Ɩ����ɂ͎��p������Ȃ����������Y�z�u�ł�����܂��B �@�����ɂ́A�uTakumar 1�F3.5 f=35mm�v�̂悤�ɁA�u�e�b�T�[�v�̑O���ɉ��V���O�����j�X�J�X��u�������̂��������̂ł����A���̌��PENTAX�̂��̂́A�uSuper-Takumar 1�F3.5/28�v�̂悤�ɁA���]���Ɍ����Ă���u�G���m�X�^�[�v���t�����ɔz�u���āA���̑O���Ɂu �g���v���b�g�v��u�������̂�����܂��B �@�]�k�ł����A���g���t�H�[�J�X�̕��i�Ƃ��āu�G���m�X�^�[�v�̋t�����ɔz�u�Ƃ����̂́ANikon���n�߂����Ƃ̂悤�ł��B���m�F�ł����c �@�uTakumar 1�F3.5 f=35mm�v�̌�Q�ł���e�b�T�[�^�����́A�������e�b�T�[�^�ł���uSuper-Macro-Takumar 1�F4/50�v�ƃ����Y�\���}���r����ƁA�P�Q�ڂ̋ȗ������傫���Ȃ��Ă��܂��B���̂��Ƃŏœ_������Z�k���A���̏�ő傫�ȑO�Q�V���O���ʃ��j�X�J�X�ɂ���đ���_������Ɉړ����邱�ƂŃo�b�N�t�H�[�J�X���m�ۂ���Ƃ�����@�Ȃ̂ł��傤�B�K�v�ŏ����ɋ߂������Y�\���ł��B �@

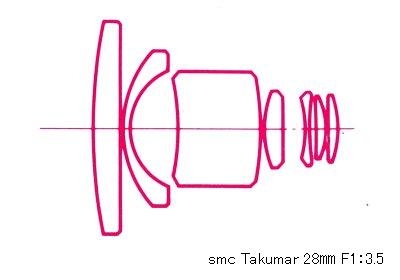

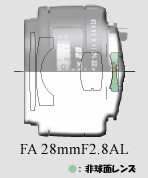

�E �@������u�e���t�H�g�v�Ɠ������A�O�����ƌ㐬���̃p���[�z���ɍ������邽�߁A���ʘc�Ȃ̂����̒M�`�c�Ȃ��o�₷���Ȃ��Ă��܂��B �@�Ȃ��A�ʃ����Y���g�p���邱�ƂŁA�u���g���t�H�[�J�X�v�������Y�\�����P���������X���ɂ���A���Ƀf�B�X�R���ɂȂ������̂�PENTAX�ŐV�̒P�œ_28�o�ł��� �usmc PENTAX FA 1�F2.8 28�o�v��5�Q5���\���ŁA�O�������͕����^�u�_�u���b�g�v�A�㐬���ʂ́u�g���v���b�g�v�ƂȂ��Ă��܂��B �E

�E �@���g���t�H�[�J�X�͍����œ_������Z��������ʂ�����܂��B���̍����œ_���������Z�����邽�߂ɂ́A�O�������ƌ㐬���ʂ̊Ԋu�����傫�����邩�A���ꂪ�����̊Ԋu�̏ꍇ�́A���ʑo���̐����̋��ܗ͂����傫������K�v������܂��B�Ԋu���L����ƃC���[�W�T�[�N�����k�����܂�����A����ɂ͌��E������܂��B�����ɂ́A���ܗ͂�傫�����邱�Ƃō����œ_������Z�����邵������܂���B �@�ł��A��L�e���t�H�g�̏ꍇ�ł������ł����A���ܗ͂��傫���Ȃ�Ƒ�Q�͂ŏ����ڂ����q�ׂ�F������P�F�������傫���Ȃ�A���̕�����\�����E���邱�ƂɂȂ�܂��B���̂��߂ɂ͕K�R�I�Ƀ����Y�\�������������Ȃ�܂�����A���x�ȃR�[�e�B���O�Z�p�̂ق��ɍ����Ȕʃ����Y��ᕪ�U�ȃ����Y�f�ނ̗̍p���K�v�ƂȂ�܂��B �E �E �V�@�Ώ̌` �@�唻�J�����p�����Y�⋗���v�A���J�����p�����Y�ł́A�����Y�\���͍i��𒆐S�Ƃ����Ώ̌`����{�ł����B�i��̑O��̃o�����X�������Ă���̂ŁA�U�C�f�����������邽�߂ɗL���ȍ\���ł��B�W�������Y�ɑ��p�����u�_�u���K�E�X�v�͂��̓T�^�ł��B�o�b�N�t�H�[�J�X�ɂ��܂荶�E����Ȃ������v�A��(�����W�t�@�C���_�[)�J�����ł́A�L�p�⒴�L�p�ɂ��p�����܂����B���ł��A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̂悤�ȃ~���[���X�̃V�X�e���ɂȂ�ƁA�L�p�A���L�p�p�Ƃ��Ă܂��r���𗁂т邱�ƂɂȂ邩������܂���B �E �@�W�������Y�ɂ�����Ώ̌`�̖���Ƃ��āu�I���\���^�[�v������܂��B�u�_�u���K�E�X�v����(�ʉ�)��Ώ̌`�ɂ������̑��āA(�ʉ�)�� ��Ώ̌`�ɂ������̂ɂȂ��Ă��܂��B�܂�A�g���v���b�g�̑Ώ̌`�ł��B�C���[�W�T�[�N�����L�����ƂƁA��ʎ��ӂ܂Ŕj�]�����Ȃ��Ƃ������������邱�Ƃ���A������B�e�����R�ł���唻�J�����p�����Y����L�������Y�ɑ����g���Ă��郌���Y�\���ł��B�����I�ȉ掿�́u�_�u���K�E�X�v����Ȃ̂ł����A�����薾�邭�o���Ȃ��Ƃ����_�ŁA�莝���ł̎B�e����{�ł��邽�ߎ�U��h�~�̊ϓ_���獂���V���b�^�[�����߂��鏬�^��135�t�H�[�}�b�g�J�����ɂ͂��܂�g���Ȃ������̂ł��B �E �@�c�Ȏ����Ȃǂ̉e���������ȍL�p�����Y�ł��A�Ώ̌`�Ƃ��邱�Ƃł�����ł���̂ŁA�L�p�����Y�ɂ͑����̑Ώ̌`�����Y�\���`��������܂����B�L�p�́u�g�|�S���v�͕Гʂ̓����ɋȗ��̑傫�ȃ��j�X�J�X�̉���u���A�����Ώ̂ɔz�u�����\���ł��B����̌��_�͎��ӌ��ʂ̑傫�Ȓቺ�ŁA��������P���邽�߂ɉ��ʉ��̋t�g���v���b�g��Ώ̔z�u�����\�����u�r�I�S���v�ł��B�o�b�N�t�H�[�J�X�̊m�ۂ��K�v�Ȉ��t�̎���ɂȂ�܂ł́A���ꂪ���L�p�����Y�Ƃ��đ��p����܂����B����ɒ��L�p�Ȃ̂��u�z���S���v�ŁA�����ɂ͍i��Œ�̂R���ʂƂ����g���b�L�[�Ȃ��̂ł����B����͓����̌����������Q�����Z�\�̂悤�Ɍq�����ĂP���ɂȂ��Ă���̂ŁA�i���݂��邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł��B �E

�@�Ȃ��A�u�r�I�S���v�Ƃ����\���́A�u���g���t�H�[�J�X�v��Ώ̌`�ɔz�u�����ƌ��邱�Ƃ��o���܂��B���̂��ƂŎ��ӌ��ʒቺ��h���A�c�Ȏ��������Ă���̂ł��B �E �@�Ώ̌`�����Y�\���͎������悭����邱�Ƃ��ł���D�ꂽ�`���ł����A�قȂ����`���̑Ώ̌`�����Y�̈ꕔ��g�ݍ��킹��Ƃ�����@�Ő��܂ꂽ�����Y�`��������܂��B���̈�A�_�u���K�E�X�̑O�Q�ƃg�|�S���̌�Q��g�ݍ��킹�����̂��u�N�Z�m�^�[�v�ŁA���҂̒��������˔����邱�Ƃ��o������ł��B�_�u���K�E�X�قǖ��邭�ł��܂��A��_�����A���ʘp�Ȃ�c�Ȏ����Ȃǂ�ǍD�ɕ�ł��āA�𑜗͂̍������̂�����܂����BPENTAX�ł́A���]���́usmc PENTAX M 1�F2.8 100mm�v�A�����ŕW�������Y�� �usmc PENTAX M 1�F2 50�o�v�����̃����Y�\���ł��B�\�荇�������Y���g��Ȃ��Ă��悢�̂Ő����R�X�g���Ⴍ�o�������߂ł��傤�B�܂��A�uAsahi Pentax�v�̗A�o�p�ɃZ�b�g�����Y�Ƃ���Ă����uTakumar 1�F2.2 f=55mm�v���N�Z�m�^�[�ł��B

�@�@ �E �@5�Q5���܂���4�Q5���\���̃N�Z�m�^�[�́A1960�N��̒��������Y�V���b�^�[�����v�A���J�����ɂ������g���Ă��܂��B �E

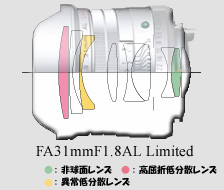

�@2012�N��Canon���甭�����ꂽ�uEF 40mm F2.8 STM�v�́A�I���\���^�[�̑O�Q�ƃ_�u���K�E�X�̌�Q��g�ݍ��킹�����̂ł��B�p���P�[�L���ɂ��邽�߂ɁA�����Y�����������čL�p�n�W�������Y�̐��\���m�ۂ��邽�߂ɍ̗p�����g�ݍ��킹�ł���Ǝv���܂��B �@�Ȃ��A���̍\���́A���g���t�H�[�J�X�ł���usmc PENTAX-FA31mmF1.8 AL Limited�v�́A��Q�ʕ��ɗp�����Ă��܂��B

�E

�@����Ƃ͔��̑g�ݍ��킹�Ƃ��āA�usmc PENTAX A 1:2.8 50mm Macro�v�̂悤�ɁA�_�u���K�E�X�̑O�Q�ƃI���\���^�[�̌�Q��g�ݍ��킹���������܂��B�𑜊��̗D��Ă���I���\���^�[�̒������}�N�������Y�Ƃ��ėp�����v�ŁA�usmc PENTAX M 1�F4 50mm Macro�v�܂ł̃e�b�T�[�ł͖��邳���m�ۂł��Ȃ����߂ɕύX�����̂ł��傤�B����́A�N�Z�m�^�[��5�Q�ړʃ����Y��\�荇���ɂ����ƌ��邱�Ƃ��ł��܂��B �@�Ȃ��A���̃����Y�\���́A���L�������Y��50mm��63mm�ɗp����ꂽ�u�G���E�j�b�R�[���^�v�ƌĂ����̂������ł��B �E �E �W�@�œ_�σ����Y �@���g���t�H�[�J�X�ƃe���t�H�g�Ƃ����̂́A�����Y�Q�ō\�������ʐ����Ɖ������̔z�u���t�ɂȂ���̂ŁA���̌����́A�Y�[�������Y�ɂ��W����ɂ߂ďd�v�ȊT�O�ł��B�����œ_�����̋N�_�ƂȂ郌���Y��_�������Y�Q�̒��S�̌���ɂȂ�̂����g���t�H�[�J�X�ŁA�O���ɂȂ�̂��e���t�H�g�ł���Ƃ������Ƃ���A�����Y�Q�̕��т����g���t�H�[�J�X����e���t�H�g�ɕω�����������œ_�������ω�����A�܂�Y�[�~���O���s����Ƃ������Ƃ͗����ł���ł��傤�B���g���t�H�[�J�X�̉��ʂƂ��������̕��т��A�ǂ�����e���t�H�g�̓ʉ��Ƃ��������̕��тɕω���������̂��Ƃ������Ƃ���������A�œ_�σ����Y�͎�������̂ł��B �@���g���t�H�[�J�X���e���t�H�g���A���̊e�\���������̂����ꂼ�ꕡ���̉��ʃ����Y��g�ݍ��킹�Ă�����̂ł��B����͎����������ŕK�v�Ȃ��ƂȂ̂ł��B���̂��߁A�ʐ����ɋ����������Y��lj�����A�S�̂Ƃ��Ă͉������Ƃ��邱�Ƃ��\�ł��B�t�ɉ��������炻����\�����Ă��鉚�����Y���O�����Ƃ� �A�ʐ����Ƃ��邱�Ƃ��\�ł��B���̌����𗘗p����A�O��ɓʐ������A���S�ɋ�����������u�����ƂŁA���g���t�H�[�J�X����e���t�H�g�ւƕω�������w�n�����o�����Ƃ��\���Ƃ������Ƃ������ł��܂��B���S�̉�������O��ǂ��炩�̓ʐ����ɋ߂Â���A���̓ʐ����͉������ɕω������邱�Ƃ��\������ł��B���̂Ƃ� �A�O��̓ʂƒ��S�̉��̂ǂ���������ŁA�Y�[�������Y�̌��������ނł��邱�ƂɂȂ�܂��B���̂��Ƃ́A��R�͂ŏ����ڂ����q�ׂ܂��B �E �E �X�@�o�b�N�t�H�[�J�X�ɂ��� �@���t�J�����Ŏg�����������Y�̏ꍇ�A�~���[���B���ʂƌ��������Y�̊Ԃɒu���K�v�����邽�߁A���̃o�b�N�t�H�[�J�X���m�ۂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���������܂��B�e���t�H�g��g���t�H�[�J�X�Ƃ��������Y�Q�̑g�ݍ��킹�́A���̃o�b�N�t�H�[�J�X�ƕs���ł͂���܂���B�ʌQ���Q�Ƃ������я��������ł���e���t�H�g�́A����_��������Ƀ����Y�Q��u�����Ƃ��ł��邱�Ƃ���A�o�b�N�t�H�[�J�X��Z�k������ʂ�����܂��B���ɉ��Q�ʌQ�Ƃ������я��������ł��郌�g���t�H�[�J�X�́A�o�b�N�t�H�[�J�X��ς��Ȃ��Ƃ��œ_������Z�k���܂�����A�K�v�ȃo�b�N�t�H�[�J�X���m�ۂ�����ŏœ_������Z�����邱�Ƃ��\�ł��B �@�o�b�N�t�H�[�J�X�Ƃ����̂́A�����Y�Q��[����B���ʂ܂ł̎��ۂ̋����ł�����A�����Y�Q��������_�A����ɂ��œ_�������ǂ̂��炢�ɂ���Ƃ������Ƃł́A�o�b�N�t�H�[�J�X�̕K�v�m�ۗʂ����܂�A�������o���_�Ƃ��čH�v���邱�ƂɂȂ�܂��B �@�]���n�̌��������Y�̂悤�Ƀo�b�N�t�H�[�J�X�ɗ]�T������̂Ȃ�A�����Z�k������ʂ�����e���t�H�g�`�����̗p���邱�Ƃ��ł��܂��B�������A����ɗ]�T�������W�����L�p�̌��������Y�ł́A�K�R�I�Ƀ��g���t�H�[�J�X�`���ɂ���������܂���B�W�������Y�ɑ��p����Ă���_�u���K�E�X�ɂ����Ă��A���͑Ώ̌`�ł��������̂��A�O�Q�̋��ܗ͂���߂邽�߂ɂQ�Q�ڂ̓\�荇����������A��Q�ɓʃ����Y��lj����邱�Ƃŋ��ܗ͂𑝂��A���ʂƂ��ă��g���t�H�[�J�X�X���ɐU�邱�Ƃő���_������Ɉړ������A���̂��ƂŕK�v�ȏœ_�������m�ۂ�����Ń����Y�Q��O�i�����A���t�J�����ŕK�v�ȃo�b�N�t�H�[�J�X���m�ۂ��Ă��܂��B���ꂪ�o���Ȃ������]�i�[�`���́A�����v�A���J�����œ��Ă����W�������Y�̍ō���Ƃ��Ă̒n�ʂ��A���t�J�����ł͓��邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ł��B �@���t�J�����Ƃ͈قȂ��āA�o�b�N�t�H�[�J�X�m�ۂ̐��啝�ɏ��Ȃ��������̃J�����̏ꍇ�A�����Y�Q���R���p�N�g�ɂ���ړI�̂��߁A���t �J�����ł͖]�������Y�ɑ��p����Ă���e���t�H�g���L�p�n�����Y�ɂ����Ă��̗p���Ă���Ⴊ����܂��B����_�������Y�Q�̑O���Ɉړ����邱�Ƃ𗘗p���A�����Y�Q�S�̂����B���ʂɋߕt���邱�ƂŃR���p�N�g����}���Ă���̂ł��B���傪�~���[���X���̑䓪��\������̂́A���̃R���p�N�g���A���ɍL�p�����Y�̃R���p�N�g���ɒ�������^������@������ł��B �@��ʊE�[�x���傫���L�p�����Y�ɂ����ẮA�t�@�C���_�[�̋@�\�Ƃ��ẮA�t���[�~���O�����ł�����܂�x�Ⴊ�Ȃ����̂ł��B�w�ʃ��j�^�[�𗘗p��������ŏ\���ȏꍇ���قƂ�ǂł��傤�B�́A��p�f����̂ɘr��L���ė���̐e�w�Ɛl�����w�ŋ�`������ĕ��i�Ȃǂ���悵�Č�����@������܂����B���C�u�r���[���\�ɂȂ������A������B�e�X�^�C���ɂł���J������������Ă���̂́A����Ӗ����R�Ȃ��ƂȂ̂�������܂���B���̎B�e�X�^�C���ɂ����ẮA�@�ނ͌y�ʂȂ��Ƃ��v������܂��B�ێ��̓�������A�d�S���J�����{�̂ɋ߂����Ƃ��d�v�ł��B���̂��߂ɂ� �A���������Y�̃R���p�N�g���́A���ɍL�p�n�ɂ����ẮA�d�v�ȗv�f�ɂȂ�̂ł��B �E �E |

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�@

�@ ��Super-Takumar

1�F2/35���^

��Super-Takumar

1�F2/35���^ ��1959�N�@����͉��L�����Y�̃f�b�h�R�s�[���H

��1959�N�@����͉��L�����Y�̃f�b�h�R�s�[���H ��1955�N�A���W�F�j���[1�F2.5/35

��1955�N�A���W�F�j���[1�F2.5/35 �@

�@

�@���r�I�S���̗�

�@���r�I�S���̗�

�@���uEF

40mm F2.8 STM�v

�@���uEF

40mm F2.8 STM�v