|

用途流用 or 変造レンズの愉しみ |

|

… 前書き … ・ 市販の真っ当な交換レンズをひたすら蒐集してそれを正しく使って愉しむことも、それはそれでよいのですが、他用途のレンズを流用したり、ジャンク交換レンズを変造したりして、その決してまともとは言い難い写りを愉しむことも、また面白いことだと感じています。 ここでは、そんなアブノーマルな事例を開陳するつもりです。だから何だ、と顰蹙を買うのは悉皆覚悟の上なり… ・ 変造・改造レンズを愉しむためには、それをでっちあげるための部材が必要です。交換レンズの鏡胴は各種のネジによって組み立てられています。特に先端部にはフィルターなどのアクセサリーを取り付けるためのP=0.75のネジが切ってあります。これを利用すれば、様々な改造が可能です。 また、M42マウントはP=1のM42ネジですから、これを利用すれば、さらに改造の幅は大きくなります。 改造用のアイテムとして必ず蒐集すべきものを列挙すると、M42マウントのベローズ装置、接写リングセット、ヘリコイド接写リング及びリバースアダプター、そして各種のステップアップandダウンリング、 ガラスを外したフィルター枠などです。 ・ … 目次 … ・ 交換レンズをクローズアップレンズとして使う クローズアップレンズを流用した望遠レンズ ハンディカム用ワイド・コンバーターの流用 昔のレンズシャッター式距離計連動カメラから取り出したレンズを接写に使う 標準レンズの後群を抜き取って、ソフト望遠レンズとして使う マウントの違う鏡胴のレンズエレメントを入れ替える 究極の自作レンズ…ピンホールレンズの製作 鏡胴外装を改造する ・ |

|

FUJINON-EX 75㎜ F4.5

焦点距離(mm):75

FUJINON-EX 90㎜ F5.6

焦点距離(mm):90 ・ |

|

● 交換レンズをクローズアップレンズとして使う ・ 交換レンズ同士を向かい合わせに接続すると、極めて優秀な超クローズアップレンズとして使えます。ただし、実用的な組合せとしては標準レンズ同士だけです。他の組合せの場合、広角になるほどイメージサークルが縮小したり、望遠だと 、近接はできるものの、さほど拡大されないなどの現象が現れ、とても使い物にはなりません。これぞ標準レンズの標準たる所以でしょうか… 交換レンズ同士を向かい合わせにするためには、フィルター装着ネジを利用するのが簡便です。フィルター装着ネジは雌ですから、雄・雄のリングがあれば成立です。 このためにお誂え向きな商品があります。ケンコーから52㎜径の雌・雌と雄・雄のリングセットが販売されているのです。これを利用すれば実現できます。52㎜以外の交換レンズの場合は、ステップアップorダウンリングを併用すれば可能です。 ・

・ 上は、このごろはあまり見ませんが、以前は誰もがどこかで見た絵を上記方法で接写しました。さて、誰の肖像かな…ノートリ ・フルフレーミングで、サイズダウンのみ…吾輩は… ・ ※ この流用遊戯に必要なアイテム ケンコー OMリング 52㎜ 標準レンズ 2本 52㎜径以外の標準レンズの場合は、ステップアップorダウンリング ・ |

|

● クローズアップレンズを流用した望遠レンズ ・ クローズアップレンズは凸レンズであるため、その焦点距離からフランジバックを引いた長さの鏡胴に組み込めば望遠レンズが作れます。市販のクローズアップレンズは№1とか№3とかの種類があり、そのナンバーは、焦点距離1mの何分の一であるかを示す分母の数字を表しています。ですから、№3は1mの1/3で焦点距離333㎜ということになります。

交換レンズとして使うためには、ある程度の明るさが必要です。F値は焦点距離/レンズ径で計算されますから、同じ焦点距離ならレンズの径が大きい方が明るい望遠レンズが作れることになります。 また、クローズアップレンズには複数のレンズ玉を組み合わせた「アクロマート」というタイプがあり、これは一部の色収差などを取り除いた高級品です。ACと略されるこれを使えば、相当に優秀な望遠レンズが作れることになります。 ACタイプのクローズアップレンズで一般的に入手可能なものとしては77㎜径で№2のものですから、これを使えば、開放F値1:6.7で焦点距離500㎜の超望遠レンズが作れることになります。 もっとも、鏡胴の太さを80㎜以上としなければなりませんから、三脚座などの設置や、絞りやフォーカシングの仕組みをどうするかなど、解決しなければならない問題もたくさんあります。 鏡胴の確保というのがクローズアップレンズ利用の改造には最大の問題です。三脚座とフォーカシングの仕組みはオートベローズを基本構造とすれば解決しますが、これに取り付けられる鏡胴の大きさや重量は限られてきますから、クローズアップレンズのサイズは手持ちの標準系交換レンズでも使える範囲にして置く方が現実的でしょう。そうなると、52~55㎜径というのが常識的な線かと… レンズ径が決まれば、鏡胴を探すだけです。55㎜径のものを装着できるものとしては、雨樋の縦樋が手頃です。外径60㎜という製品が市販されていて、ホームセンターなどで容易に入手可能です。これの両端に52-55ステップアップリングを接着すれば完成です。 でも、絞り開放で使うのでは甘い写真しか撮れません。可変絞りを備えていなければ実用的ではありません。そこで、レンズ玉が駄目なジャンク交換レンズの鏡胴を利用すれば、その絞りユニットが利用できます。ガウスタイプの標準レンズなら、絞りユニットの口径が大きいので、十分その目的にかなうかと… ・ 市販のクローズアップレンズには№10というものもあり、これなら焦点距離100㎜ですから、Takumar 1:1.4 50㎜ の前後レンズホルダーを外した鏡胴にステップアップリングとフィルター枠を挟めば、ちょうど無限遠が来ます。 亭主の持っているこの品はACタイプではないので、開放ではソフトレンズ並みのソフトフォーカスです。実用になるかといえば、年末に多くなるイルミネーションを中心とした街の夜景ぐらいでしょうかね… ・

・ SMC TAKUMAR 1:1.4 50㎜の鏡胴は絞り径が大きいので、改造ベースとしては優れものです。ジャンクの流通も多いですし… ・ ※ この流用遊戯に必要なアイテム クローズアップレンズ №10 径52㎜ SMC TAKUMAR 1:1.4 50㎜ の鏡胴 (飾銘板リングと前後のレンズホルダーは取り去る。) ステップアップリング 49㎜→52㎜ フィルター枠 49㎜ (ガラスは外す。) ・ |

|

● ハンディカム用ワイド・コンバーターの流用 ・ ふた昔以前に使っていたSONYのハンディカム用ワイド・コンバーター ×0.7 が残っており、これを流用する道を探りました。取付径が46㎜と少し小さいのですが、ステップダウンリングで十分使えます。 APS-CフォーマットのK10Dなどで28㎜レンズを使うと、広角ではなくて準標準の画角になってしまいますが、これを広角として使えるなら御の字です。早速smc TAKUMAR1:3.5 28㎜に装着して試写してみました。 ・

・ 結果は…ファインダー内でも確認できるほどの樽型歪曲が出ます。魚眼ほどではありませんが… 周辺部には色収差が盛大に出ます。ボケも四隅に向けて音を立てて流れている感じです。画質の低下はやむをえないのでしょう。オリジナルの端正さを求めてはあきまへんで… イメージサークルが小さくなるので、DAシリーズなどではほとんど使えません。135銀塩カメラに取り付けると四隅が円形に蹴られてしまいます。あくまで135用レンズをAPS-Cフォーマットカメラで、その焦点距離の本来の画角で使いたいというだけのメリットです。 ・

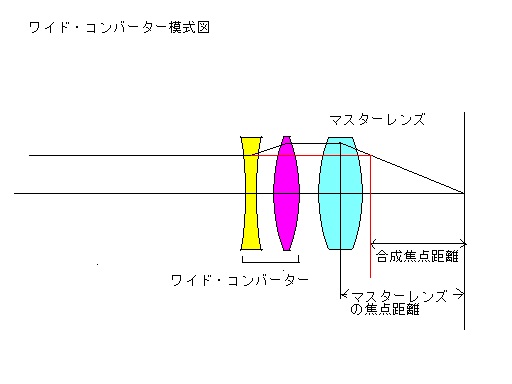

・ この汎用ワイドコンバーターというのは、凹レンズと凸レンズの組み合わせで出来ています。前側に凹レンズを置き、後ろ側には凸レンズです。 前後の凹凸レンズは屈折率が等しくなっていて、光軸に平行に入った光が同じく平行に出て行く構造です。 つまり、無焦点の光学系になっているのです。このため、マスターレンズに対しての取付位置が前後しても、無限遠はそれに左右されません。マスターレンズの瞳径より後ろ側凸レンズ径が大きければマスターレンズの開放F値が変化しません。四隅が流れるように見えるのは、像面湾曲収差の影響でしょう。フードを付けるとケラレるので、逆光だとゴーストやフレアーなども防げません。いたしかたないことですが… 引けない場所で広い範囲を写したいときには重宝しそうです。あくまで記念写真のレベルの画像しか得られませんが… この製品は2枚のレンズで構成されていますが、市販されているワイドコンバーターの中には1枚構成のものもあります。1枚のレンズで、前側を凹に、後ろ側を凸にしてある程度厚みを持たせれば、屈折率を大きくすることで倍率も得られます。でも、屈折率が大きいと収差も多くなるのですが… ・ |

|

● 昔のレンズシャッター式距離計連動カメラから取り出したレンズを接写に使う ・ 一眼レフカメラが一般的になる前は、レンズシャッター式距離計連動カメラが一般的でしたが、これに使われていたレンズは焦点距離が50㎜より短いものがほとんどでした。ヘリコイドに取り付けられた絞りと一体になったシャッター部に、前後から前群と後群のレンズホルダーが捻じ込まれている構造です。レンズ取付部の口径は22㎜で、前群と後群の間隔は16㎜となっています。 このレンズを一眼レフで使うと、バックフォーカスが小さすぎて(約20㎜)無限遠が来ません。接写でしか使えないのです。Kマウントカメラでは、最短撮影距離は20㎝前後になります。 マクロスライダーなどでカメラを前後させてピントを合わせるのがいいのかも… ・ デジタル一眼レフで使うためのM42マウントアダプターを二種類作りましたが、その内の一つの製造法は、純正のオート接写リングS №1からM42雌部と自動絞りリンクを取り去った外殻の中に、 シチズン・シャッターからシャッター羽根や周囲の突起物を切除したものを前後逆に挿入固定するというものです。固定はM42雌部を固定している芋ネジ3本で締付ける方法ですから、絞り操作プレートの指掛かり部の位置を調整できます。素材は、以前M42雌部をリバースリングライトアダプター製作のために提供した残骸の利用ですから、とてもエコ… 下右の写真は、もう一種類の絞り無しのもの…ドーナツ板を前群と後群の間に挿入して絞りとして使います。素材はTakumar 1:1.8 55㎜の鏡胴のマウント部…これも残骸利用なり… ・

・ 下の写真は、各レンズの写り方の例です。縮小だけで、トリミングはしていません。光源とホワイトバランスの設定は、どれも同一です。 ・ ☆「Yashinon 1:2.8 4.5㎝」

・ ミニスターというカメラに付いていました。絞り開放ですが、被写界深度が深くて収差も少なく、色も素直で、絞り無しのこのままで接写用に十分使えます。ファインダーで見ると、おっと驚くほどの解像感があります。青みが少し強いのかもしれません。下のレンズのどれともほとんど同じバックフォーカスですが、これは焦点距離が短いので広い範囲が写ります。本来の無限遠時バックフォーカスが大きめなのかもしれません。 ボケて行き方がなだらかで、写したい部分が自然な立体感になりそうです。これは使い易そう… 3群4枚構成だとのことですが、テッサータイプなのでしょう。このレンズ、新規格のマイクロ4/3で使えば、現役バリバリの無限遠の出る撮影レンズとして立派に通用しそうな雰囲気… ・

・ これは、上のレンズを約1:5.6に絞った写り方です。画質がそんなに違わないのは、このレンズの凄さかも… ・ ☆「Hexanon 1:1.9 47㎜」

・ 名玉との世評が高いレンズで、コニカSⅢに付いていたレンズです。1963年、露出オートが始まった頃の品です。大口径の絞り開放なので、上のYasinonより被写界深度は相当に薄いです。写る範囲も狭いし、色も少し赤くなるようです。でも、収差は下のレンズよりぜんぜん少ない。これまで試写した超F2級大口径の中では、最も良好な写りです。 レンズ構成は5群5枚とのことですから、おそらく「クセノター」という形式でしょう。変形ダブルガウスの前群とトポゴンの後群を合体させた形式です。 ・

・ これは、上のレンズを約1:5.6に絞った写り方です。少し露出がオーバーに撮れましたが、やはりこのレンズ、ただ者では無い… ・ ☆「Canon Lens SE 45㎜ 1:1.9」

・ 当時のベストセラーであるキャノネットのレンズです。短焦点の割りに写る範囲が狭い。絞り開放にしても、これでは収差が多くてまったく駄目ですね。球面収差やコマ収差、色収差などの補正が不十分です。大衆受けするものというのは、とかくこんなもの…あの小泉などとおんなじ… ・

・ これは、上のレンズを約1:5.6に絞った写り方です。諸収差も少なくなり、随分と解像感が良くなっています。このレンズ、Canonが初めて作った4群5枚の標準レンズだとのことで、安価で当時の業界を混乱させたキャノネット用に用意したレンズですから、コストダウンの状況が反映されている品物ということでしょう。使う範囲だけ格好を付けたというコンセプトがありありと…このコンセプトは、以後の同社を業界TOPに導くために役立った基本的な企業姿勢です。大衆の愚かさは、何時の時代も変わりなし… これでは写る範囲が狭すぎて、使い難くて駄目です。しかも開放のときとピントの合う距離が少しずれてしまいます。 レンズ構成から判断すると、クセノターという形式でしょう。ダブルガウスの前群とトポゴンの後群を合体させたもの… ・ ☆「G-Zuiko 1:1.8 4.2㎝」

・ 広角気味ですが、大口径開放なので被写界深度はとても浅いです。赤味が強いですが、収差は少ないようです。本来のバックフォーカスが短いらしく、短焦点の割りに写る範囲が狭い… G-Zuikoですから、レンズ構成は7枚です。おそらく、6群7枚か5群7枚の変形ダブルガウスなのでしょう。開放での甘さがそれを思わせます。 この当時のズイコーは、Gはアルファベットの7番目の文字ということで、そのレンズ名称は構成レンズ枚数を表すものになっていました。 ・

・ これは、上のレンズを約1:5.6に絞った写り方です。諸収差も少なくなり、随分と解像感が良くなっています。 ・ ☆「Rokkor-PF 1:1.8 45㎜」

・ 宇宙に行ったカメラと喧伝した、当時人気が高かったミノルタ・ハイマチックに付いていたレンズの絞り開放の写りです。キャノネットと同時代のものですが、 これは甲乙付け難い酷さです。球面収差はそれほどでもないようですが、色収差が多い。キャノネットもそうですが、開放値が幾ら明るくても、そこが使えなくては意味が無いという例です。キャノネットと同じ焦点距離ですが、バックフォーカスが大きかったらしく、写る範囲が断然広いです。 PFですからレンズ構成は5群6枚です。おそらく変形ダブルガウスなのでしょう。 この当時のミノルタのレンズ名称は、Pはペンタで5、Fはアルファベットの6番目の文字というように、群・枚のレンズ構成を表すものになっていました。 ・

・ これは、上のレンズを約1:5.6に絞った写り方です。まったく別物に変身しています。赤味は強いですが解像感も十分です。 このレンズも常用域の補正までで止めていた設計ということでしょう。でも、最も写る範囲が広いので、これなら使い易い… ・ ☆「E-Zuiko 1:2.8 42㎜」

・ 露出自動コンパクトカメラになってからのレンズです。写る範囲がとても狭いので、使い難い… E-Zuikoですから、レンズ構成は5枚です。全体にとても小さいので、テッサーの前方にメニスカス凸を追加した形式のようです。 ・

・ これは、上のレンズを約1:5.6に絞った写り方です。1段絞っただけではあまり変化していない… ・ エピローグ: この試写の結果から思うことは、この個性的なレンズたちの、デジタルカメラでの無限遠の写り方を見てみたいと言う願望です。それはKマウントのフランジバックでは所詮叶わぬ願いなのですが、昨今 「P&O」勢の提唱するマイクロ4/3やSONYのEマウントなら実現も不可能ではないでしょう。そのフランジバックは約20㎜ですから、ヘリコイド装置と絞りを組み込んだアダプターも作れそうです。フィルムという記録媒体が滅亡しつつある今、距離計連動レンズシャッターカメラのレンズたちがその個性を世に残すためには、非常に有用なシステムであると亭主は提唱するものなり… なお、これらのレンズをヘリコイドと絞りの付いたライカMマウントに組み込む改造を請け負う工房があるようです。それをすれば、既存のマウントアダプター経由でM4/3やEマウントミラーレス一眼に取り付けることが出来ます。ただし、コストが… ・ 改造というテーマに沿ったものとしては、バックフォーカスの延長という課題もあります。そのためには前側に凹レンズを置いてレトロフォーカスとする方法が考えられます。それもある程度大口径のもので、収差を補正してあるものという条件があります。これを満足させることが出来そうなのが、広角側で鏡胴の伸びる2グループ式ズームレンズの前グループです。ジャンク・ズームを手に入れるかな… 無限遠が来るまで延長できるかどうかは分かりませんが、接写しか使えないより使用の幅が広がりそうです。フォーカス可能なものにできればなお重畳… ・ |

|

● 標準レンズの後群を抜き取って、ソフト望遠レンズとして使う ・ SMC Takumar 1:1.8 55㎜の絞り後方レンズ群を鏡胴から抜き去って、前群だけにしてベローズ装置に装着すれば、球面収差によって絞り開放付近ではソフトレンズのような写真が得られます。絞って行ってF1:5.6ぐらいからは解像感も相当に良好になります。無限遠時のフランジフォーカスは70㎜ぐらい長くなりますから、およそ焦点距離125㎜望遠の画角に… 倍率色収差は少し増えます。これは絞っても減少しません。後群は焦点距離の縮小効果以外にも、各種収差の打ち消しに役立っていたことを実感できます。 ・ |

|

● マウントの違う鏡胴のレンズエレメントを入れ替える ・ Kマウントである「M 50mmF1.4」は、貼合せ玉が非常に高率でバルサム切れしていることで有名ですが、これについて、バルサム切れの発生が希なSマウント「SMC TAKUMAR 1:1.4/50」の健全なレンズエレメントとそっくり入れ替えるという方法があります。 ところが、「SMC TAKUMAR 1:1.4/50」は、後から2枚目に放射線を出すトリウム入りレンズを使っていて、これは著しく黄変しているという弊害があります。でも、これについては、紫外線照射することで除去緩和することが可能です。陽のあたる屋外に10日程度放置することで、黄変はほとんどなくなります。これにより、画像が黄変する、露出がより必要、という弊害がなくなります 。 トリウム入りレンズは高屈折率で低分散であるという、収差の補正にとって理想的な性能があるため、1960年代前半から約10年間に渡って、光学各社で標準レンズを中心とした明るいレンズに用いられました。それが使われなくなったのは、放射線についての認識が変化したことによるものと思われます。 「M 50mmF1.4」と「SMC TAKUMAR 1:1.4/50」のレンズエレメントは、外形寸法が同一なので相互に入れ替えることが可能です。トリウム入りレンズの描写力は優れているとの世評もあるので、これをKマウントの自動絞りで使えるのなら、Sマウントのままでアダプターを使って実絞りで使うより便利になるというものです。 Sマウントのままで使う利点は絞り優先実絞りAEができることですが、Kマウントなら自動絞りで使えることでファインダーが明るいままピント合わせができるという利点があります。グリーンボタン押しにより半自動絞り優先AEが可能なPENTAXデジタル一眼なら、あまり使い勝手が悪くありませんし… こうしてレンズエレメントを入れ替えた鏡胴には、飾銘板も入れ替えたいものです。そうしないと素性が分からなくなりそう… ・ Kマウント後も同じ光学系が使われたものに「55mmF1.8」があります。これも「SMC TAKUMAR」時代の前半まではトリウム入りレンズを使っていました。Kマウント後のものには貼合せ玉が非常に高率でバルサム切れしている弊害があるので、そっくり移植することでKマウント化するという道があります。 このKマウント後の鏡胴は52mmフィルター径なので、SMC Takumarの飾銘板がそのままでは使えません。アダプターリングを工夫して何とか取り付けたいものだというのが課題の一つです。

|

|

● 究極の自作レンズ…ピンホールレンズの製作 ・ レンズではないのにレンズのように写真が写せる不思議なものが、ピンホールレンズです。これの製作こそが、究極のレンズ自作かもしれません。 ピンホール写真の原理は、ピンホールから入った被写体からの光がピンホールの形と大きさでフィルムや撮像素子に届き、そこに像を記録するというものです。ですから、解像力はピンホールの大きさとその形状に依存することになります。 ピンホールが小さいと通過する光の量が少なくなり、露光時間を多くしなければなりません。 また、解像力には限界がありますから、フィルムや撮像素子は大きければ大きいほど鮮明なプリントが得られることになります。 そのことから、APS-Cフォーマットデジタル一眼レフでのピンホール写真には一定の限界があるのです。残念… ・ ピンホールを通り抜けるのは被写体のピンホール大の部分です。それがピンホールを通る中心線に対して反対側の位置に少しずつズレながら全体像を撮像素子上に描いて行き、結果として倒立・鏡像を描くのです。 ここで考えなければならないのは、撮像素子に描かれているピンホール大の点自体は、すべて正立・鏡像のはずです。光がピンホールを通り抜けるときに回転するはずはありませんから… つまり、厳密に言うと、ピンホール写真は真実の姿を映し出していないのです。ミクロ的にはマクロ的な像に対して上下が逆になっているのです。それを同じように写っていると感じてしまう人間の目の不思議… ・ ピンホールレンズの被写界深度は無限大です。近くても遠くてもピントは同一です。焦点距離はピンホールが撮像素子からどれだけ離れているかで決まります。画角は同一の焦点距離なら撮像素子の大きさで決まります。 つまり、デジタル一眼、たとえばK10Dを使ってピンホール写真を写す場合は、より広い画角を得るためには、マウント面より中の位置にピンホール部を置く必要があります。ミラーに干渉しない程度であることも必要ですが… これを満足させるためには、リバースアダプターや接写リングなどのレンズマウントを利用するにしても、マウント部より後にピンホール部を出したほうが、より広角写真が得られることになります。そのためにはピンの蓋などが使えそうです。 ビンの蓋の中心に5ミリ程度の穴を開け、これにアルミかステンレスの箔テープを貼ります。中心部に針で穴を開ければ完成です。ビンの蓋は中心に大きく穴を開けた46㎜径の厚紙に接着すれば、リバースアダプターにフィルター枠などで取付可能です。ビンの蓋は、深さを変えれば焦点距離が変化し、画角が変わります。 ・ |

|

● 鏡胴外装を改造する ・ ジャンクレンズを入手して素人分解整備を愉しんでると、再生困難な個体に遭遇することもよくあります。これらとても、他の個体に部品移植などして役に立ちます。亭主はそれを 「追剥ぎ」と称しています。でも、そうして追剥ぎされて残った遺骸は、棄てるのには忍びないものがあります。そこで、これらを利用してピント環やフィルター取付枠などを改造すると、なかなか面白いレンズが出来上がります。 ・

・ Takumarはピント環と絞り環がアルミの削り出し加工で、表面は黒アルマイト加工がしてあります。これらもジャンクレンズとなると傷や手擦れなどでアルミ地肌の一部が表れている場合が多いものです。これらについて、 黒アルマイトを剥がして磨けば、鏡胴のアクセントとすることが可能です。 ピント環や絞り環は周囲の突起部だけを磨き加工とし、細かい溝がある凹部は艶消し黒色塗料でタッチアップすれば、コントラストが付いてなかなか見栄えがします。 アルマイト層を剥がすためには、ダイヤモンド・ヤスリの細目を用いると効率的ですし、必要な部分だけを作業しやすいのです。その後、削り目を潰すために何種類かの粒度の水研ぎペーパーを割り箸に巻きつけて磨きます。240番ぐらいから始めて、2000番ぐらいまでを使います。最後に、布に液状の金属磨きを付けて磨き上げます。 言うまでもないことでしょうが、この加工は必ず鏡胴を分解してピント環や絞り環だけにして行いましょう。どのように養生したとしても、組み立てたままで作業すると削り滓が鏡胴内に入ってしまいます。特に金属磨き後に必要な洗浄はどうにもならない… ・ 鏡胴先端のフィルター取付部は変形させやすい部分です。軟らかいので修正は容易なのですが、表面に傷が残ることがほとんどです。そこで、表面のアルマイト層を削り取って磨くと、鏡胴のアクセントとすることができます。傷はまったく分からなくできますし… ・ |

左隅のUP

左隅のUP