|

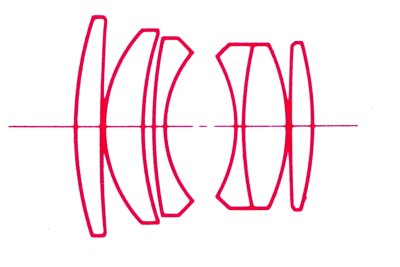

・ 旭光学工業においては、「5群6枚構成 ・変形ダブルガウスタイプ」のレンズ構成で、「1:1.8」の開放F値を持ち、焦点距離「55mm」の交換レンズは、1958年に誕生した「PENTAX K」とその廉価版「PENTAX S」のセットレンズとして開発されたのが始めです。これは、同社が当時までに製造していた中では最も明るいレンズでした。 この時代は、ライカやコンタックス、ニコンSシリーズなど、距離計連動レンズ交換式のカメラが世界的にトップの地位を占めていました。これに対抗するべく、一眼レフカメラの性能向上に心血を注いだのが旭光学工業です。 当時の距離計連動レンズ交換式カメラの明るい標準レンズは、「ゾナータイプ」のレンズ構成が主力でした。これは、貼り合せレンズを多用してコントラストの低下を防いだ優れたレンズ構成でしたが、一眼レフカメラには必要不可欠なバックフォーカスを確保することが困難だったので、標準レンズに必要な焦点距離にすることができなかったのです。これを解決するべく、旭光学工業が採用したのが「変形ダブルガウスタイプ」です。 「ダブルガウスタイプ」というのは、「ガウスタイプ」のレンズ構成を2組、絞りを挟んで対称形に向かい合わせにした形式です。ちなみに、「ガウスタイプ」というのは凸凹のメニスカスレンズを組み合わせて色消しレンズとしたものです。 ツァイスの「プラナー」というのが「ダブルガウスタイプ」では有名ですが、これは凸凹のうちの凹を(凸凹)の貼り合せで作ったもので、凸(凸凹)・(凹凸)凸の4群6枚構成となっていました。この「プラナー」はカメラ用レンズの黎明期に既に作られていたのですが、像平面性が良くて明るいレンズが作れるものの、レンズ群の表面数が多く、その面の乱反射によるコントラストの低下があって、あまり重要視されませんでした。 旭光学工業は、レンズコーティングによってレンズ表面の乱反射を押さえ、「ダブルガウス」よりさらに表面数の多い「変形ダブルガウスタイプ」にしたことにより、一眼レフに必要不可欠なバックフォーカスを確保した上で、ハイエンドな明るさも実現したのです。これは、旭光学の一眼レフにセットレンズとされる標準レンズとして、その後、歴代機種において採用されることとなりました。 ・ 1 Takumar 1:1.8 f=55mm 「PENTAX S」のセットレンズだったプリセット絞りの「Takumar 1:1.8 f=55mm」は、「PENTAX S」の製造数が極めて少なかったために、ごく少数の製造にとどまったようです。現在、中古市場で見ることは極めて希です。 ・ 2 Auto-Takumar 1:1.8 f=55mm 「Takumar 1:1.8 f=55mm」と同時期に「PENTAX K」のセットレンズとされた「Auto-Takumar 1:1.8 f=55mm」は同じ光学系を持ち、鏡胴だけが半自動絞りとなったものです。この半自動絞り鏡胴は、次の時代の完全自動絞り鏡胴とは全く異なっていて、分解方法も全く違います。 この「Auto-Takumar 1:1.8 f=55mm」はピント環が白黒だんだら模様の派手な鏡胴が特徴です。しかし、少量ですが、梨地メッキの絞りチャージレバー以外は黒尽くめの鏡胴のものも作られました。これは少量製造された黒塗りの「PENTAX K」に配されたようです。

・ このレンズの整備において、レンズ玉のカビ取りなどの清掃のためだけなら、前後からレンズホルダーを抜き取って、それだけ分解します。 ヘリコイドのグリース交換などの整備が必要なら、ヘリコイドを分解する必要があります。この鏡胴はヘリコイド外筒が直接マウント台座になっているので、マウント面に2ヶ所あるマイナスビスを抜きます。これはヘリコイド内筒の回転を止める摺動ピンになっているので、この2本を抜けば、ヘリコイド内筒はピント環の取り付けてあるヘリコイド中筒に対して回転させて抜き取ることが出来ます。 ヘリコイドネジは6組あるので、結合位置を誤ると組立が出来ません。そのため、結合を外す位置を正確に記録しておかないと苦労することになります。分解前に絞り環は開放位置にしておきます。 ヘリコイド内筒を抜くと、ピント環を中筒に固定している3本のマイナス頭ビスが見えます。これを抜けばピント環は外せます。ピント環を外す時には、中筒との位置関係を記録してから外しましょう。中筒の外筒に対する捻じ込み位置も非常に重要です。これが狂うと組立は出来ません。安易 不用意な分解は禁物です。 ヘリコイド内筒を組み立てるときには、ピント環を最短撮影距離位置に回しておきます。その状態でピント環の距離指標FeetのFと絞りの零指標と合わせた付近でネジを結合します。他の何ヵ所かの位置でも結合出来てしまいますが、それではうまく組み立てられません。 ヘリコイド内筒を捻じ込んで、絞り指標と距離零指標が同一線上に来たら、2本の摺動ピンは捻じ込めるはずです。 ・ 10枚羽根の半自動絞り機構も、なかなか面白い仕組みです。簡単に言ってしまえば、銃の撃発の機関部構造原理をそのまんま用いているのです。 マウント後に飛び出しているピンは、銃で言えば引鉄(トリガー)です。チャージレバーを回してコイルバネを引伸ばし、同時に絞りレバーを開放位置に押し下げます。その位置で絞りレバーは逆爪(シアー)に引っ掛かって止まります。 カメラは指です。カメラが引鉄のピンを押すと、逆爪(シアー)から絞りレバーが外れ、コイルスプリングの縮む力で設定位置まで絞り込みを行います。このタイミングでシャッターが作動するという仕組みです。 ・ アルミ製マウント部外径が51mmと小さいので、Kマウントカメラに取り付けるときは慎重さが要求されます。 絞り環はプリセット鏡胴と同様に鏡胴前部にあります。全自動になってこれを後部に移すのは、全自動絞りの機構にはその方が便利だからです。純粋に絞り環の操作性という点では、標準や広角など鏡胴の短めな場合は前部にあった方が優れていると思います。 なお、絞り環のクリック位置は等間隔ではなく、旧式な不等間隔なものです。これは、絞り開面積を倍数で切り換えるのに必要な絞り作動レバーの移動量を、そのまま絞り環の回転量に置き換えているのです。絞り環を等間隔回転にするためには、間にカムを組み込む必要があるので機構が複雑化します。まだそれを実現していない時代の交換レンズということです。 ・ 所有するシリアル番号「186802」の個体を計測したところ、前玉見掛け径34mm、後玉見掛け径24mm、最縮長33.8mmとなっており、目視では、バックフォーカスもより短いことから、次の時代の完全自動絞りのものとは、明らかにレンズ構成が異なっています。 ・

・ ・ 3 Auto-Takumar 1:1.8/55

1961年に完全自動絞りを実現した「PENTAX S3」が発売され、これのセットレンズとされたのが「Auto-Takumar 1:1.8/55」です。この標準レンズは、旭光学工業が初めて製造した完全自動絞りの交換レンズです。名称は半自動絞りのものと似ていますが、それまでの「1:1.8 f=55mm」だったものを、「1:1.8/55」へと表記を変えています。ピント環のローレットが、半自動絞りの凹状に抉ったものから、外周に沿ったものに変更されています。この形状が使われた時期は「Super-Takumar 1:1.8/55」の「Ⅱ期型」まででした。 ・ 自動絞りについて少し考えてみましょう。日本における完全自動絞りは、「ズノー・ペンタフレックス」が1958年に実現しています。PENTAXの場合は「K」の時期ですが、こちらはまだ完全自動絞りではなく、フィルム巻き上げごとにチャージが必要な半自動絞りでした。 しかし、「ズノー・ペンタフレックス」は故障返品が多くて普及出来ず、1959年に発売された「ニコンF」が実質的には最初の自動絞りと言えるでしょう。このような状況の下で、旭光学は完全自動絞りの実現に向けて苦闘していたようです。1960年には「ミノルタSR-3」にも先を越されています。 ・ 「Auto-Takumar 1:1.8/55」という交換レンズは、それまでの他の「Takumar」とは違って、絞り環の開放位置が左側になっていました。完全自動絞りとしたときに、それまでの鏡胴前部にあった絞り環を鏡胴後部に移し、そのときに何らかの理由でそうされたのですが、その理由はまだ分かっていません。 亭主の憶測では、絞り環の回転方向を左にしたのは、ピント環の回転方向と揃えようとしたからなのかもしれません。ピント環の回転方向を変えるのは、ヘリコイドの溝切りを逆向きにしなければいけないので、これは大変です。そこで、新規に設ける装置である完全絞りの絞り環の方について回転方向を揃えたということなのではないでしょうか。それしか合理的な理由が思い付きません。 しかし、この他の機種とは異なる回転方向の絞り環は不評だったろうと思われます。 ・ 「Auto-Takumar 1:1.8/55」は、誕生以来わずか1年の間に、自動絞り機構など内部構造を含めて、何度も改変を繰り返しています。その全体像がまだ掴み切れていないという感じです。初期の試作品までもが、その後中古市場に出ているという疑いを捨て切れないので、実際に市販されたのがどれからなのか、という問題があります。 組み合わされるべきカメラ「S3」の開発が遅れて、完全自動絞り機構完成後、1年近く待っての発売だったとのことですから、その間、色々と試作を繰り返したのかもしれません。 初期シリアル番号の個体には、絞り羽根が8枚のものがあります。その個体は、距離指標文字色が「ft 白 m 赤」となっています。 発売当初の型と思われるのが、絞り環の表記に中間絞りの「・」が刻まれているものです。被写界深度指標も、「1.8」と「11」が刻印された煩雑なものでした。「A-M切替レバー 」の形状が、その後の半弧状のものではなく、中央部が窪んでいる二山のものもあり、これは、ごく短期間で半弧状のものに変更になっています。機能というより、生産性の問題だったのでしょう。 次の型では、絞り環の中間絞り表記が無くなります。またその次の型では、被写界深度指標が上記画像のようにすっきりとしたものになっています。そして、この姿のまま「Super-Takumar 1:1.8/55」が始りました。 6枚の絞り羽根の先端形状が初期のものは太く、晩期になると細くなっています。より作動抵抗を軽減するための工夫改良と思われます。変更時期はまだ不明です。 さらに「Auto-Takumar 1:1.8/55」ですが、「S3」のセットレンズという位置付けだったためか、「SV」のセットレンズである「Super-Takumar 1:1.8/55」開始後も、なお製造が継続していたふしがあります。その根拠としては、「Super-Takumar 1:1.8/55」になってからのレンズシリアル番号帯のものが存在していて、それの被写界深度指標には、赤外指標があります。このことから、「S3」と「SV」は並行して製造されていた期間があるものと思われます。 話は若干逸れますが、当時のセットレンズという位置付けは、カメラと一体の存在であったということです。カメラと交換レンズがそれぞれ単独で存在したわけではない、ということです。特に、標準レンズはそういう存在であったと捉えるべきなのでしょう。 ・ 構造については、後の時代の鏡胴とは随分と異なっています。ヘリコイド内筒内に絞り装置と前後のレンズホルダーで構成する内部鏡胴を挿入するという方法は同じなのですが、その固定方法は、内部鏡胴外周部を大径の切欠きリングでヘリコイド内筒に締め付けるというものです。その取付にあたって調整の余地が全くないので、ヘリコイド内筒と内部鏡胴の間に薄いシムを何枚か挿入して無限遠を調整したり、内部鏡胴で行う絞り開度の調整も非常に面倒なものとなっています。整備性は劣悪と言えるでしょう。この構造は、1965年に始まった「Super-Takumar 1:1.8/55」のⅢ期型で一新されるまで、足掛け5年間続きました。 ・ それでは、「Auto-Takumar 1:1.8/55」の各時期の特徴について、下表にまとめることにします。背景に色の付いている事項は、前の型と異なっているものです。 ・ 全自動絞り「Auto-Takumar 1:1.8/55」変遷表

・ なお、「Auto-Takumar 1:2/55」は半自動絞りだけで、完全自動絞りは作られなかったようです。・ ・ 4 Super-Takumar 1:1.8/55 1962年に発売された「PENTAX SV」のセットレンズとされたのが「Super-Takumar 1:1.8/55」です。この「SV」というのは、前年の1961年に発売された「S3」にレリーズタイマーを組み込んだもので、タイマーは巻き上げクランクの基部に組み込まれていました。 「Super-Takumar 1:1.8/55」は、「Auto-Takumar 1:1.8/55」の名称を変更しただけというものから始ったのですが、その開始から程無く、様々な変更が加えられています。これら変更のときにレンズ名称には一切変更が加えられていないので、現在、中古市場などからそれを取得する場合に、その変遷の知識が無いと思わぬ齟齬をきたすことにもなりかねません。非常に頭の痛いことです。 亭主としても、まだ全体像が掴めていません。ほんの氷山の一角という認識ですが、とにかく、分かっていることだけでも整理しておかないと、ということでこれを設けています。 ・

・ 今分かっている中で、「Super-Takumar 1:1.8/55」が始って最初に行われた変更は、被写界深度指標の中に赤外指標「R」が設けられたことです。これは、赤外線フィルムを用いた撮影に対応するための変更です。 次の変更は、被写界深度指標の零指標の形状を、それまでの赤丸に赤線のものから、赤菱型のものに変えたことです。前側距離と後側絞り値の両側のための零指標なのですから、これの方が分かり易いということでの改良でしょう。 外見からも分かる変更以外にも、内部構造に対する変更も行われました。絞り装置を組み込み、前後にレンズホルダーを捻じ込む「内部鏡胴」の材質変更です。真鍮製からアルミ製に変更することで、重量を25gも少なくしたのです。この内部変更が外見変更のどの時点で行われたのかは未解明ですが、「赤菱型」零指標の時点であろうと推定しています。これは、1964年に発売された上級標準レンズ「Super-Takumar 1:1.4/50」の開発時期と一致しているのではないかと思われます。 また、絞り環の中間絞りクリックについて、「11」と「16」の間が「Ⅱ期型」以降では省略されています。それが「Ⅰ期型 B」までは有ったことを確認しているのですが、「Ⅰ期型 C」がどうだったのかは未検証です。 ・

・ 標準レンズだけが「左開放」絞り環というのは不都合であると旭光学は判断したのでしょう。他の交換レンズと回転方向が異なるセットレンズというのでは、確かにそのとおりです。これを「右開放」に改めました。亭主の分類法では「Ⅱ期型」となります。また、当時開発中だった「Super-Takumar 1:1.4/50」との関係からも 、改める必要があったと考えるべきです。 回転方向を変えるというのは、そうそう簡単なことではありません。絞りリンクの取付位置や向きを鏡文字的に変更するのですから、互換性はまったくありません。まったく別の鏡胴としたに等しい変更でした。しかし、レンズ名称にその違いは全く反映していません。 なお、この型だけが「A-M切替レバー」の形状が特殊で、絞り環の上にかぶさる形に成型されています。これは、指掛かりの面積を大きくして操作感を向上するのが目的だったろうと思われますが、次の型では元に戻されています。機械加工の工数が多いことや 、材料ロスが多いことから、費用対効果からの変更でしょう。 ・ ・ 1965年に「Super-Takumar」レンズ群は鏡胴意匠の大変更を行っています。その基本意匠は、1964年7月に発売になった「SP」のセットレンズ「Super-Takumar 1:1.4/50」に用いられたもので、これを全ての交換レンズ群に敷衍するというものでした。亭主の分類法では「Ⅲ期型」になります。 この時には、飾銘板の表記法や使用字体も変更していて、この変更は、既に前年に発売されていた「Super-Takumar 1:1.4/50」に対しても、この時に適用されています。 この時の「Super-Takumar 1:1.8/55」の変更は、外見意匠や各部寸法の変更のみならず、鏡胴構造やレンズ構成など全体の完全な変更で、まったく別の交換レンズになったと言えるものでしたが、やはり 、レンズ名称は変更していません。この旭光学の伝統の頑固さにはあきれるほどです。 この改変の中でも特筆されるのが、レンズ群に「トリウムガラス」を導入したことで、このことで、初めて「SP」のセットレンズとされたのです。 この「トリウムガラス」は、径年により「黄変」する欠点があります。放射性同位元素であるトリウムが微量ながら放射線を出し、そのことで「黄変」を引き起こすのだそうです。 なお、この「黄変」については、紫外線の照射により著しく改善させることが可能なことが知られています。分解してレンズ玉を取り出し、直射日光の下に何日か置いておけば、黄色味は驚くほど薄くなります。 前玉見掛け径と後玉見掛け径が前の型とは異なっていますから、レンズ設計そのものを変えていることは明白です。 レンズ特性が変わったため、赤外指標の位置も、「4」と「8」の間から「4」上へと変更しています。 ・

・ 次の変更は、亭主としてはその時期をまだ特定できていないのですが、絞り環の1段あたりの移動量を少なくした改変です。このことで当然絞りリンクも変更されて、以前のものとは互換性を断たれています。また、移動量が少ないことで絞り環の表示スペースが不足して、「2」を省略しています。「A-M切替レバー」の指標も「AUTO」と「MAN.」に変更されています。これが外見上の特徴で、この型が最も長く 、数多く製造されたようです。亭主の分類法では「Ⅳ期型」です。 なお、この1段あたりの移動量の変更は、F2.8とF1.8の間だけで行われているらしいことが分かりました。この間の移動量が、従前と異なって不等間隔としています。表示だけでなく、「2」のクリック位置そのものを廃してしまったのです。なぜ、このような変更が行われたのかは謎です。「2」と「1.8」の口径の差が微小だからかもしれません。 この型の中でも小変更は繰り返されていて、晩期において被写界深度指標の裏側に「LENS MADE IN JAPAN」の刻印が設けられましたが、これは「Super-Multi-Corted TAKUMAR 1:1.8/55」の飾銘板表記から「Lens Made In Japan」を取り去るための前準備だったのだろうと考えられます。 ほかにも、マルチコーティングのレンズが使われているものがあることなどが挙げられます。 そのレンズシリアル番号帯は、470****から473****の途中までの可能性が高くなっています。これを「Ⅳ期型B」と分類しますが、外見上はレンズのコーティングだけの違いなので、見分けには慣れが必要かも… ・

・ 最後の変更が、「開放測光鏡胴」化です。この機種は「SL」のセットレンズとされたようです。同時期の「SP」には、マルチコーティングで開放測光鏡胴の「Super-Multi-Corted TAKUMAR 1:1.8/55」がセットレンズとされたということです。この型は、「開放測光鏡胴」が誕生したため、セットレンズとして使用するカメラ機種に応じて単層コーティングへとスペックダウンしたものです。同じ開放測光鏡胴でも、従前から採用されていた7層マルチコーティングのものには 、新機種名称が与えられたということなのです。 これで、この辺のレンズ機種命名法がようやく整理できた心地がします。 なお、画像だけでの確認ですが、「開放測光鏡胴」を用いたものの中には、ピント環と絞り環が「SMC」形式のものがあるようです。カメラが「SPF」の時代になって、 セットレンズが「SMC」鏡胴に統一されてからの品かもしれません。 ・ それでは、「Super-Takumar 1:1.8/55」各時期の特徴について、現在確認されていることを下表にまとめることにします。背景に色の付いている事項は 、前の型と異なっているものです。 ・ 「Super-Takumar 1:1.8/55」変遷表

・ ・ 5 Super-Multi-Corted TAKUMAR 1:1.8/55 開放測光の優越性が次第に明らかなものとなり、また、露出オートを実現するためには不可欠であることから、開放測光対応鏡胴に移行することになります。その露出オートを実現した開放測光のカメラは「ES」ですが、それが登場するより以前に、開放測光鏡胴と7層マルチコーティングを用いた「Super-Multi-Corted TAKUMAR 1:1.8/55」が発売されます。これは「SP」のセットレンズとされました。 これが誕生する時点では、「Super-Takumar 1:18/55」は既に7層マルチコーティング化されていたのですが、それをした時には、レンズ名称にそのことを反映させていません。次いで鏡胴を開放測光対応に変更したときに、セットするカメラ機種によるクラス分けのために、あらたに単層コーティングの機種を誕生させて、そちらに「Super-Takumar 1:18/55」の名称を継承させ、従前の7層マルチコーティングを開放測光鏡胴としたものは、新たに「Super-Multi-Corted TAKUMAR 1:1.8/55」という名称を創設して与えたということです。この動きを知らないで「Super-Takumar 1:18/55」という名称にだけ注目すると、絞込測光鏡胴の7層マルチコーティングのものが開放測光鏡胴の単層コーティングより以前に製造されたという謎を理解できないことでしょう。これぞ板橋七不思議に登録… この機種は「SP」の終焉と共に終了しています。非トリウム化はされていません。それ以前に終了したということです。 ・ 6 SMC TAKUMAR 1:1.8/55 次に1971年に「ES」が発売されると、ピント環と絞り環の意匠を変更した「SMC TAKUMAR 1:1.8/55」がセットレンズとして発売されます。ピント環に初めてビニール環を採用した意匠は、次の時代のKマウントレンズ群の前駆としての存在となりました。 ところで、巷間誤って喧伝されていますが、この機種は「Super-Multi-Corted TAKUMAR 1:1.8/55」の後継ということではなく、それぞれ別のカメラ用のセットレンズという位置付けなのです。こちらの方が後の時代に誕生し、製造がより長く続いたということでしかありません。両者は鏡胴構造や各部寸法も同一で、全ての部品に互換性があります。 「SP」が終了して「SPF」となったときには、これがセットレンズとして採用されました。 この機種の終り頃に、5群目に用いられていたトリウムレンズがその使用を終了し、別種の光学レンズに変更しています。 ・ 7 SMC PENTAX 1:1.8/55 1958年に誕生した「1:1.8/55」の最後の機種となったのが、1975年にKマウント化された「SMC PENTAX 1:1.8/55」です。これは、1977年に誕生した「smc PENTAX 1:1.7 50mm」に道を譲るまで製造されました。「SMC TAKUMAR 1:1.8/55」とレンズ玉の形状互換性があります。 この鏡胴は、フィルターサイズが52mmに変更されたことが特筆されます。その効果で、全体にゆったりとした印象になっています。洗練された構造の絞りリンク機構も見事です。 しかし、この機種は、マウント変更以外に貼り合せレンズの接着剤を化学性のものに変更したため、現在、「バルサム切れ」が非常に多発しているという汚名を着ています。まさに驥尾を汚すものとなっているのは残念なことです。 「バルサム切れ」は、レンズにとって不治の死病と恐れられています。しかし、剥がすことさえできれば再接着が可能ですから、現在では治癒可能な病です。特に、2011年6月1日に亭主が発見した「冷凍・熱湯法」によれば安全確実に剥離することが可能ですから、再接着による治癒が容易となりました。無論、完治とまでは言えませんが… ・ |

|

番外編 ・ 1 Auto-Takumar 1:2 f=55mm 半自動絞り機構を備えた「PENTAX S2」前期型は、1959年に発売されました。シャッター速度が1/500秒までで、そのセットレンズとされたのは「Auto-Takumar 1:2 f=55mm」です。これは前玉見掛け径29mm、後玉見掛け径21.5mmということで、 同じ5群6枚構成の変形ダブルガウスでも、同時代の「Auto-Takumar 1:1.8 f=55mm」より直径が小さくて、まったく別の光学系でした。この辺は、光学系を共用した後の時代の「黄文字タクマー」とは異なっています。

ところで、この全自動絞り化されることのなかったこの光学系ですが、絞り開放から解像感が極めて優秀で、現代のデジタル一眼レフでの使用に全く支障がありません。絞り「1:2」で比べるなら、Kマウント化後Mシリーズまでの標準レンズの中で最も優秀であると判断しています。絞り開放時の色収差の少なさもトップクラスだと思います。和製ズミクロンと巷で称揚されることのある「XR RIKENON 1:2 50mm」と比べても色収差の方向性が違うだけで、その性能に遜色無いと思っています。 この光学系が絞り全自動化の「Supr-Takumar」時代に継承されなかった理由がその性能からは見出せません。単なる営業的な要請からだけだったのではないかと勘ぐっています。 ・ 2 Auto-Takumar 1:2/55 半自動絞りのまま、「PENTAX S3」と同じ全自動絞りとなった「PENTAX S2」後期型(シャッター速度1/1000)のセットレンズとしても使われ、その飾銘板の表記 は「Auto-Takumar 1:2/55」に変更されました。レンズシリアル番号の位置も異なっています。他の機械部分などは「Auto-Takumar 1:2 f=55mm」と同等です。 ピント環の距離指標色の違いにより、前期型と後期型が存在します。 ・ 3 Super-Takuamr 1:2/55 「Super-Takumar 1:1.8/55」の始りと期を一にして、「Super-Takumar 1:2/55」というレンズ名称の機種が作られ始めています。今日「黄文字タクマー」という俗称でも呼ばれますが、これは、レンズ構成は「Super-Takumar 1:1.8/55」のそのままで、レンズ群の前後に、より小内径のリングを設け、絞り部にも小内径のリングを置くことで、開放F値を「1:2」に落とした製品です。これは「SV」と同時に誕生した「PENTAX S2」Super(自動復帰フィルムカウンター)のセットレンズとして作られたのだと思われます。 これも「Super-Takumar 1:1.8/55」と同じ変遷を重ねて、「Ⅲ期型」からは、絞り部だけの小内径リングで開放F値を制約するようになりました。そこまでしてスペックダウンする理由が何なのか、これがタクマー最大の謎かもしれません。最も初期のものについては、黄文字ではなかったという説もあります。 また、使用しているレンズシリアル番号帯は、「Super-Takumar 1:1.8/55」と「Super-Takumar 1:2/55」とは、共通である可能性があります。 このレンズは、「PENTAX SP」時代の「PENTAX SL」など、ハイエンドではない機種のセットレンズとされました。単にクラス分けのためにわざわざコストをかけて作り続けられた不可思議な存在と言えるでしょう。 。・ |

※PENTAX

K および Auto-Takumar 1:1.8 f=55mm

※PENTAX

K および Auto-Takumar 1:1.8 f=55mm ※Auto-Takumar 1:1.8 f=55mmの黒鏡胴

※Auto-Takumar 1:1.8 f=55mmの黒鏡胴 ※Auto-Takumar

1:1.8/55 Ⅴ期型

※Auto-Takumar

1:1.8/55 Ⅴ期型 ※Super-Takumar

1:1.8/55「Ⅰ期型 B」

※Super-Takumar

1:1.8/55「Ⅰ期型 B」 ※Super-Takumar

1:1.8/55 「Ⅱ期型」

※Super-Takumar

1:1.8/55 「Ⅱ期型」 ※Super-Takumar

1:1.8/55 「Ⅳ期型 A」

※Super-Takumar

1:1.8/55 「Ⅳ期型 A」

※「Ⅴ期型

」

※「Ⅴ期型

」