東北本線

沼宮内〜十三本木峠〜一戸

みちのくの空を焦がした三重連の煙

東北、北海道への輸送量増大に伴ってそれまでは日本海まわりだった貨物ルートを東北本線に戻したのは昭和33年10月のことでした。

盛岡以北には北上山地の山越えがあり長大貨物はスピードが極端に落ち大動脈である本線のネックとなっていました。1000トンにも及ぶ貨物列車の速度を維持しながら最大の難所であった十三本木峠越えのある沼宮内と一戸間を走破するためこの間に専用補機を使用することになり、ここに大型蒸機の3台運転が登場しました。

通常は沼宮内で後部補機として連結されましたが、盛岡から重連でやってきた列車の前部に前々補機として連結されると見事な3重連となりました。

しかしながら私たちが訪れた昭和40年頃からは随所にポールが立ち始め、昭和43年10月には東北本線は全線電化され10年に及んだ大型蒸機の3重連は姿を消しました。

有名な撮影地だった吉谷地の大カーブは42年末にはびっしりと架線まで張り巡らされ本島三良氏のような雄大な光景の写真は撮るべくもありませんでしたが、それでも私たちは3重連の魅力にひかれて43年の夏まで何回も足しげく通い続けました。

これは団塊の世代の「なめくじ会」の3人のメンバーが40年から43年まで撮り続けた奥中山の記録です。 |

| 沼宮内は田舎の普通の駅のたたずまいをみせる小駅でしたが構内は広く、いつもターンテーブル脇に専用補機のD51が休んでいました。盛岡方面からやってくる列車は急行こそ通過しましたが、ほとんどの列車がここで補機連結のため停車しました。いつも活気のあるそしてドラマチックな駅だったのです。写真は一見三重連(実は3両目のC61は無火回送)の下り貨物と上り重連貨物との交換風景です。

昭和41年 沼宮内 |

|

上り130列車が到着。この列車は不定期で3重連になることが多く何回か目撃しましたが期待して待っているときは重連でしか来ません。

午前のハイライトは下り53列車でした。盛岡方面から重連でやってきますが、ここで前部にD51886(一戸)の専用補機が前々補機として連結され三重連となりました。

みんなが撮り行った吉谷地の大カーブ。一応ダイヤはあったのですが、これは本線とは思えない短い貨物の単機でした。これも珍しい。 昭和40年 吉谷地

特急貨物53列車です。夏ということもあって3両が揃って煙を吐くと言うのはなかなか見られませんでした。 昭和40年 御堂〜奥中山

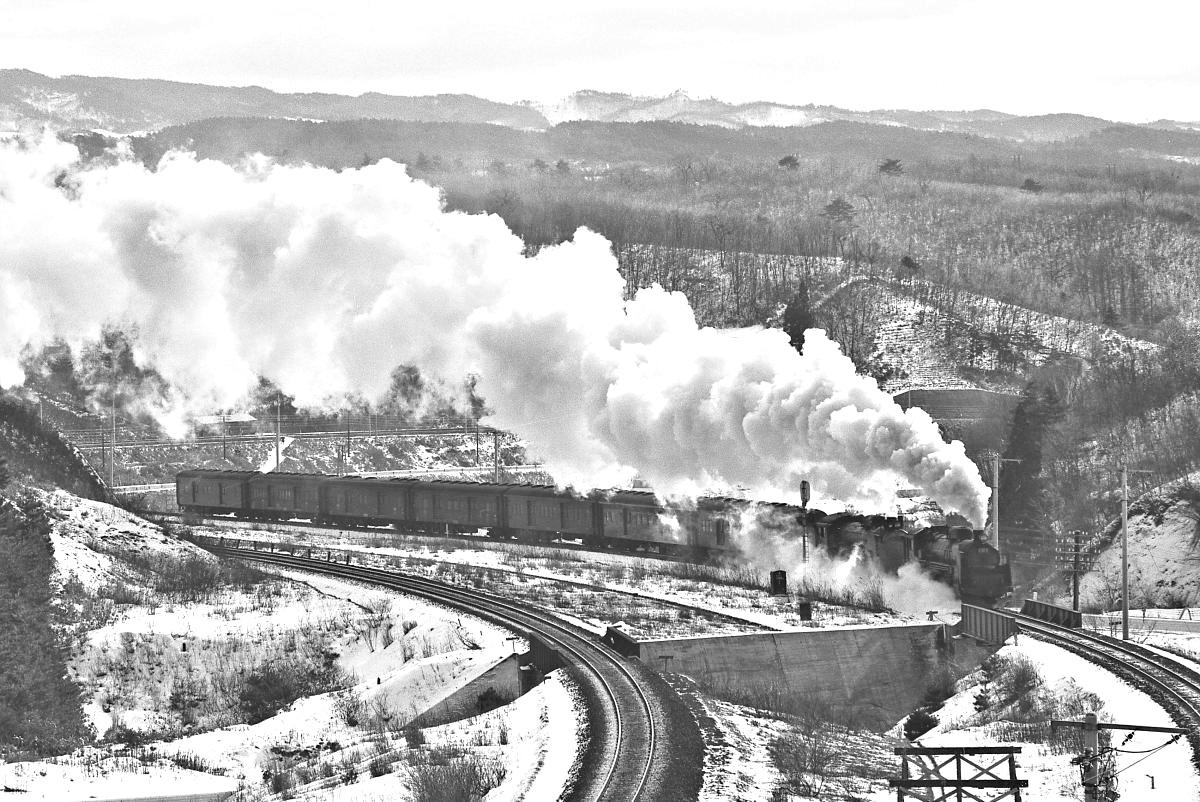

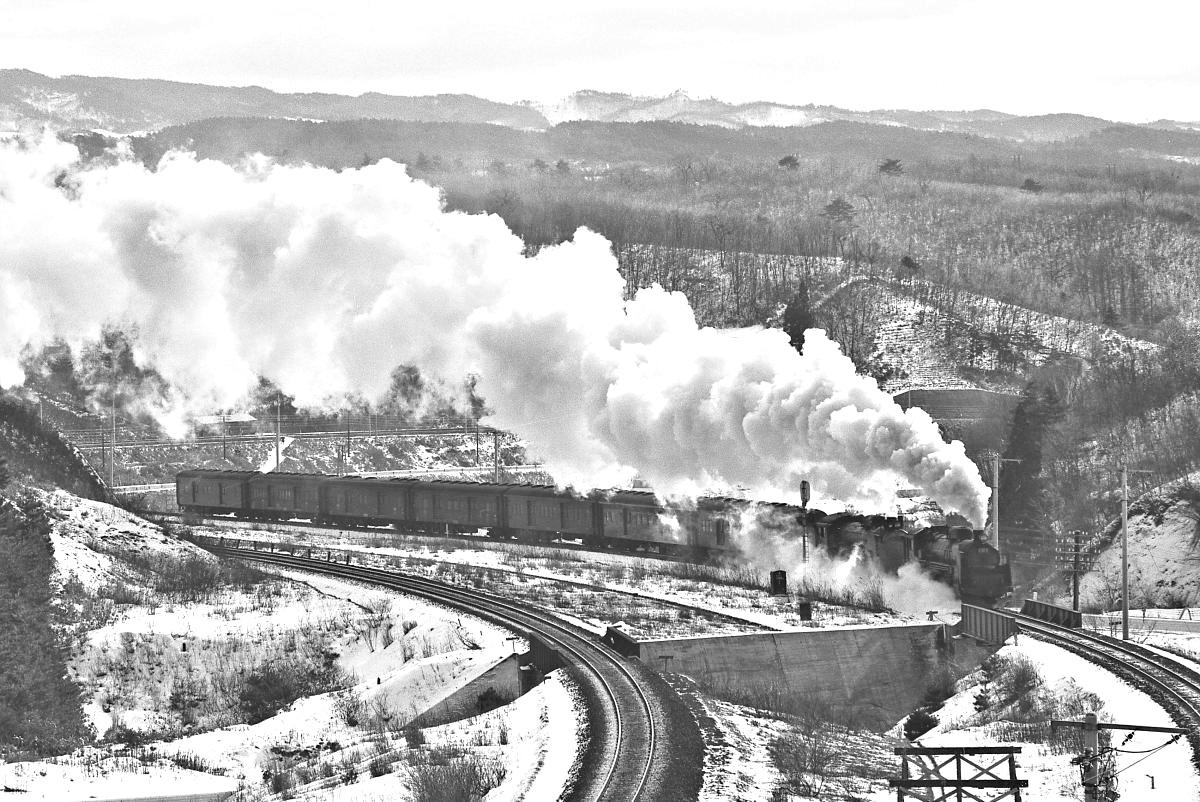

冬なので豪快に白煙を吹き上げて荷43レが驀進してきます。ここから見るSカーブは大パノラマでした。 昭和40年 御堂〜奥中山

| これも前2−後1の長大貨物の三台運転ですが、急勾配を登っているのに、前の2両はほとんど煙を吐いていません。夏で煙が見えない事と、たぶん重油を炊いていたのでしょう。ブラスト音はどの列車も凄かったのですが、写真で見るとちょっと悲しくなります。 昭和40年 御堂〜奥中山 |

| 突然D51のトップナンバーを先頭に3573レ三重連貨物がやって来ました。この列車は通常前2後1の補機連結ですがあとで沼宮内の構内係の人に聞いた話によると、某新聞社から前部三重連にして先頭をD511にして欲しいと依頼があり実施したとのこと。

私もD511が先頭の三重連はこれが最初で最後でした。運が良かったというべきでしょうか。この時のD511は盛岡機関区の配属でした。多分盛岡から三重連できたのでしょう。

昭和43年 御堂〜奥中山 |

吉谷地の大カーブから直線区間を登ります。ここも23%の急勾配なのに、全く煙を吐いてくれません。見事にスカの写真です。 昭和41年 御堂〜奥中山

ヨンサントオの直前、最後の夏にも訪れましたが3重連は健在でした。貨3367レ。水道橋の上からです。よく渡ったな。 昭和43年 御堂〜奥中山

特急貨物53レ。短いトンネルを出て奥中山に進入します。三位一体となった歯切れのいいブラスト。3本の白煙が良かったです。 昭和40年 奥中山付近

奥中山を出発した重連上り貨物が下り荷物列車とすれ違います。右の踏切から分岐している線路は長い引き込み線だったようです。 昭和40年 奥中山付近

朝一番の華やかな一瞬。みちのくのクイーン上り「はつかり」が通過します。ここが青春の地でした。 昭和40年 奥中山

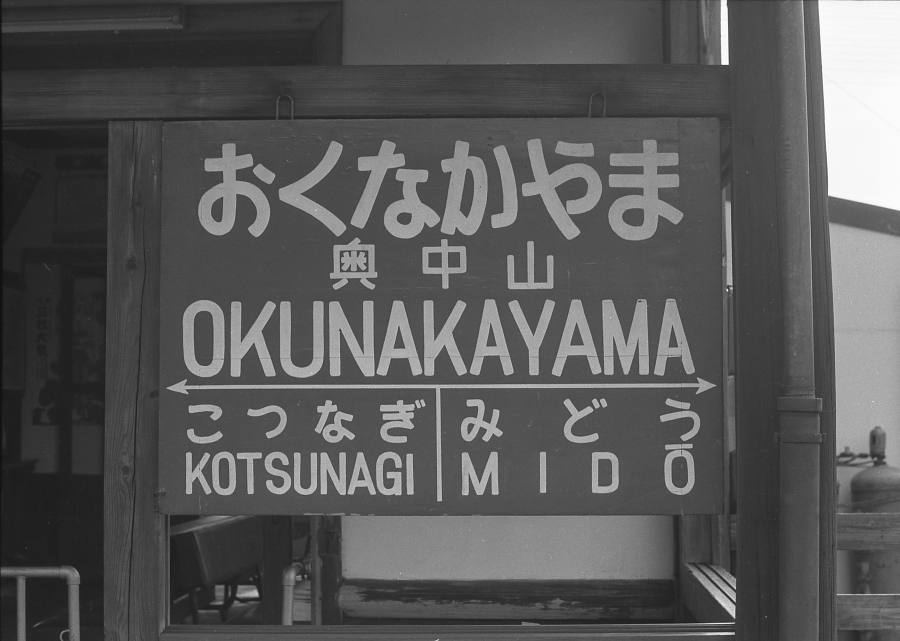

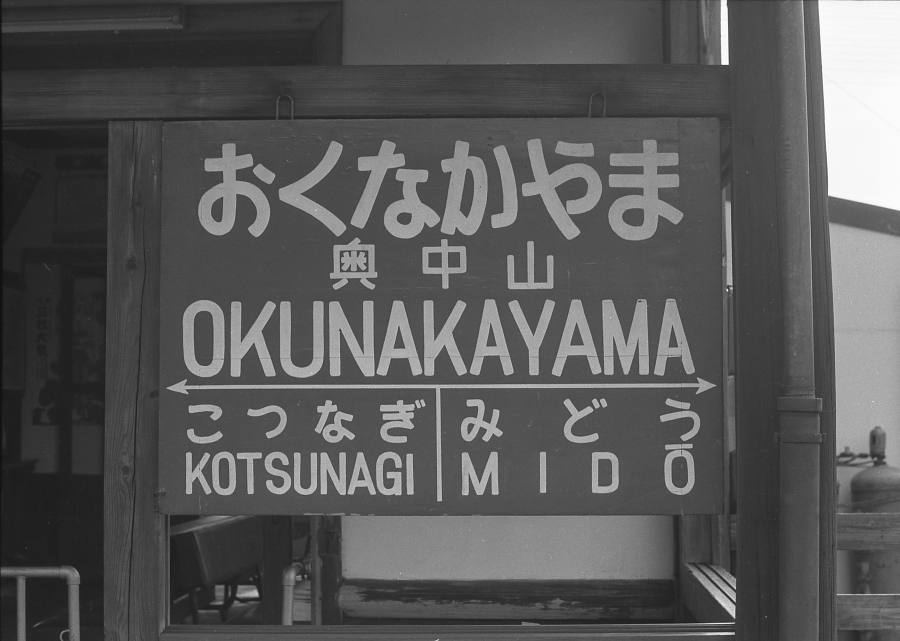

あこがれの地でした。木製看板がいいですね。

列車番号は忘れましたが下り三重連が退避線に入るのに何回もスイッチバックをしていました。そのたびごとの汽笛合図が響きました。 昭和40年 奥中山

夕刻の上り荷物列車が到着。D51+C60+C61の三重連でした。もう暗くホームの灯もついています。まだ跨線橋が出来る前です。 昭和41年 奥中山

奥中山を通過した下り2193レは十三本木峠に向かって最後の23‰の勾配に挑みます。サミットまであとわずか。 昭和40年 奥中山〜小繋

「第一みちのく」の先頭に立つDD51トップナンバーの重連。盛岡機関区配属でした。「ゆうづる」も牽引しました。 昭和40年 小繋〜奥中山

| 十三本木峠の小繋側は上り列車にとって最後の上り勾配となっていました。上り3160レ。後補機付3台運転です。D511は盛岡に帰るのでしょう。

昭和42年 小繋〜奥中山 |

小繋に下る途中に西岳信号場がありました。乗っている列車はDL牽引ですが、貨物列車と交換の為、この先の複線引き込み線に入りました。左の小高いところにあるのが国鉄の官舎です。

そして単線の本線には両側に短いホームがあります。これは国鉄職員及び子供の通学のためのホームで、時刻表には駅として載っていません。 西岳信号場

|

奥中山に向かう前2−後1の貨物列車が登ってきたので、引き込み線に入った客車列車の広い窓からじっくり撮ることが出来ました。 昭和40年 西岳信号場

| 上り三重連列車が小繋駅に到着し、待避線に入りました。時刻表を持っていたのに停車と思ってなかったため、慌てて駅まで戻ると、すぐDC急行が通過していきました。

その後、待避線から奥中山に向って出発する三重連列車です。夏でしたが黒煙を吐いて本線に入っていきました。 昭和42年 小繋駅 |

42年には小繋駅の一部にはポールが立ちビームが張られ、撮る場所が限られました。下りC60重連の出発です。 昭和42年 小繋駅

これは昭和41年の春先です。雪こそありませんが、蒸気が機関車を包み込んでいます。朝の寒気が伝わってくるようです。 昭和41年 小繋駅

この日は下り列車に三重連が多く、それなら横から撮ってみようと思い、機関車3台を狙ってみました。一戸のカマが前々補機です。 昭和42年 小繋駅

| 小繋から少し小鳥谷寄りに下ると短いトンネルがありました。以前は左側の古いトンネルだけの単線でしたが、電化複線用にもう一つ新しいトンネルが作られました。昼過ぎの上り重連貨物列車が急勾配を登ってきました。煙はほとんど見えません。

昭和42年 小繋北方 |

陽がだいぶ回り、逆光の中を本命の定期三重連上り52列車がやってきました。前々補機は盛岡のカマです。運用が良く分かりません。 昭和42年 小繋北方

その短いトンネルの上に登って下り列車を狙いました。下り勾配なので全く迫力はありませんが、三重連なので一応撮りました。 昭和42年 小繋北方

| 小繋から小鳥谷までは、線路沿いに古い旧国道が走っていました。朝の下り「ゆうづる」がDD511の本務機にけん引されて通過しました。多分この時期はDD511はもう一機のDD51と固定で組まれていて、常に重連仕業だったのではないでしょうか。

狭窓のズラリの指定座席車ナハフ20も懐かしいです。 |

| 旧国道は拡幅工事が行われていて、本来の国道は車の停まっている踏切の細い道だったのですが、新道を小繋に向って作っていました。よく見ると、まだ通行禁止で柵が置かれています。今は立派な道路になりました。早朝、朝靄の中を上り「はつかり」が通過していきました。 |

薄暗い中を上り重連の貨物列車が急勾配を登ってやってきました。本島三良氏はこの辺りで三重連を撮られたのでしょう。この辺では煙を吐くんですね。

朝は優等列車が集中して青森に向かいます。これは本務機はDD51に替わっていましたが、豪華客車編成の下り第三十和田です。

以上4枚 昭和41年 小鳥谷〜小繋

国道のすぐ脇にあった滝見信号場です。引き込み線から猛然と出発して行く上り三重連列車。この信号場は左側(小繋側)にも引き込み線があり、その途中に短いトンネルがあると言う、珍しいスイッチバック式信号場でした。もう複線・電化工事が始まっていて、枕木やポールが放置されていて汚い構内でした。先頭のD51134は形式ナンバー入りの珍しい盛岡のカマです。右側は山の崖になっていて狭いスイッチバック信号場でした。信号所の職員が、窓から手を振って機関士に挨拶しています。

つーさんの撮った幻の滝見。 昭和42年 滝見信号場 |

| 小鳥谷を出発した列車は急勾配に向かってダッシュします。そしてやがて両サイドが開けた有名な大築堤を登ります。この時もすでに築堤が複線化用に綺麗に土盛りされ斜面も整地されていました。それでも真横の山の中腹からは大築堤が一望できる絶好の地でした。

昭和42年 小鳥谷〜小繋 |

| 昭和41年には、この築堤はまだ単線で、複線工事も始まっていませんでした。ここから山間に入るところまでは良い撮影地が沢山あったのですが小鳥谷から歩くととても遠いと言う事もあって、高いところから俯瞰撮影も出来たのですが、その元気は全くありませんでした。

昭和41年 同築堤 |

時に、回送三重連となる荷物列車なので、国道の脇の崖に登り、狙っていたら、予想通り回送が前についてきました。ハエタタキが邪魔ですが。

| ここは小鳥谷から約1キロ小繋側に歩いたところです。すでに急勾配は始まっていますが、列車は助走をつけて、凄い勢いでやってきました。上り52列車で定期三重連の筈が、前2−後1の編成で来ました。遠くで見た途端、三重連でないのが分かり、だいぶ泣きました。しかも列車が長すぎて後補機も入っていません。電化直前の一戸構内工事の関係で、後補機になったと、後で聞きました。 昭和43年

小鳥谷南方 |

のどかな小鳥谷駅を待避線から出発する重連貨物列車です。まだ駅員の沢山いる駅でした。本島氏の写真は三重連でした。 昭和42年 小鳥谷駅

どちらかというと一戸側の方が電化工事が遅く、ポールのないところで撮れました。D51400(一戸)が前々補機の上り三重連です。 昭和42年 小鳥谷北方

こんな客車列車の後補機2台というのもありました。勿論回送でしょうが。いかんせん補機連結パターンが分からないのが致命的です。 馬淵川鉄橋

三重連の基地であり、鉄道の街だった一戸。広い構内で機関区もあり、活気のある町でした。 昭和41年 一戸駅構内

一戸駅を豪快に出発する上り重連貨物列車。これだけ望遠で狙ってみました。 昭和43年 一戸

| 上り52列車定期三重連の発車です。鉄塔や架線柱が目障りですが、仕方ありません。まだビームが張られていないだけマシでした。前々補機87号機は100番内なのにナメクジではない一戸の異色のカマでした。

これが私の記憶に残る最後の三重連でした。出発時は重油は使わないので凄まじい3本の煙が見られました。4年間夢を見せてくれた三重連、さようなら。

昭和42年 一戸駅 |

インデックスに戻るにはブラウザの

「戻る ←」を使って下さい

|