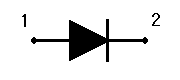

1:アノード(+) 2:カソード(ー)

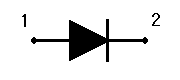

1:アノード(+) 2:カソード(ー)ダイオード

はじめに

ダイオードは半導体(導体と不導体の両方の特性を持っている)というのが一般的な説明で

一方向にしか電流(電圧ではない)が流れません とかも普通の答えですが厳密には×です

逆方向に電圧をどんどん大きくしていくと急に流れる(降伏現象)というものがあり

この場合急激な変化なので破壊することもあります(普通に使えば問題無いが こういう現象も念頭に)

また逆方向時は電子を静電させるのでコンデンサの働きになります(数pF級)

では順方向なら何でもありではなく 電圧が低いと(0.6V以下など) 流れません

性能

・順方向電圧VF:ダイオードの動作に必要な電圧

・逆電圧Vr:これ以上の電圧をかけると壊れる

・順方向電流IFまたはIo:順方向に流して大丈夫な最大電流

・許容損失Pd:消費電力の限界値

・ツェナー電圧Vz:ツェナーダイオードの指定される逆方向電圧値

・ツェナー電流Iz:ツェナー電圧を使用するための標準電流値

・温度特性:ダイオードは温度センサとして使用出来るくらい温度特性が変化します(それなりの回路な場合)

ダイオードの種類

・整流ダイオード:電源などの整流動作させるときに使用する 4つ合わせてダイオードブリッジとも言う

・スイッチングダイオード:小信号用など広く使われる Vf0.6Vなど

・ツェナーダイオード:定電圧を作る場合に使用する 電流を余り流すとすぐ壊れる(しかもショートモードで)

・発光ダイオード(LED):発光するダイオード 色によってVfが違う 定格電流があり制限する必要がある

・フォトダイオード:LEDの反対な動作をする 光が当たると電流が流れる

・故障モード:基本はオープン ツェナーや定電流ダイオードなどはショートモードで壊れる場合も

1:アノード(+) 2:カソード(ー)

1:アノード(+) 2:カソード(ー)

回路図での記号は矢印のような形で 矢印の元の方がアノード(+) 先端側がカソード(-)

アノードからカソード方向に電気が流れる(アノード(+) カソード(-)で流れる)

実物では印が付いていない方がアノード(+) 付いている方がカソード(-)で流れる

LEDではリード(足)が長い方がアノード(+) 短い方がカソード(-)で流れる

ツェナーなども回路図記号と実際の印で同じ扱いでよい

実際の使用

一般的な使用用途をあげると

・整流:電源などの整流に使用する(ブリッジダイオードなど)

・検波:高周波信号の変調 復調などに使用する

・保護回路:規定外の電圧などを逃がしたり モーターからの起電圧を防いだり

・温度補償:温度特性の変化を利用して 温度による変化を補正する

・定電圧ダイオード:一定の電圧値が得られる

・定電流ダイオード:一定の電流値が得られる

・発光ダイオード(LED):光を出力する

・フォトダイオード:光を検出する

・可変容量ダイオード:静電作用を利用して容量が可変するコンデンサとして使う VCOなど

整流作用とか検波などは特に説明しなくても分かると思います

(AC→DC変換 検波なんかは今時ダイオード1本ではやらないけど;)

ひとつ言っておくと整流ダイオードは発熱すると言うことです

ブリッジダイードを考えてみると例えば1Aを整流する場合でVFが1Vとしたら

1W発熱します もし10Aなら10Wなわけで冷却する必要もある

保護回路というのは例えばこんな感じで↓

この場合Lはコイルでトランジスタのスイッチング毎に高電圧が発生します

その高圧をDが吸収する役割が保護です(ちなみにこの回路 Dが無ければTrが壊れる)

ほかにも色々なやり方で保護回路として使い道がある

温度補償は通常のダイオードは1℃上昇にあたり-2.0mV低下する特性があり

たとえば25℃と50℃では0.60Vから0.55Vなどに変化します

回路でダイオードのVFを利用する場合 温度による変動を念頭に置く必要があります

またIFの変化でもVfが変動するので注意

ちなみにこの特性を利用してCPU内の温度測定などに使われています

定電圧ダイオード(ツェナー)は電源回路や保護回路などに使われ

使用には電流を制限する必要がある(抵抗などで電流制限 数mA並に)

またツェナーはノイズの発生させます使用にはコンデンサと並列に接続

する必要がある(故障した場合ショートモード破損するのも念頭に)

安心して定電圧をあるにはレギュレータICを使う手もある

定電流ダイオードも名前のまま定電流を作り出します

電流値は電圧に左右されないので出力される

良く実際に使うのはLEDの駆動等で電源の不安定な場合によく使用します

LED駆動の場合普通LEDと直列に電流制限用抵抗を入れて電流制限しますが

電圧が変動したときや複数個LEDをつなげた場合状況で暗くなったりしますが

定電流ダイオードなら電圧が変わっても明るかったり暗かったりしません

(故障するとショートモードで壊れることもあるけど;)

LEDの使用は電流制限をする必要があり

たとえばVF2.0Vだからと2.0Vかけただけでは軽く壊れます(電流制限が必要)

VFは色によって異なり赤外1.5V〜青3.5Vまで開きがある

では実際のVFと抵抗値と電圧の関係を簡単に表す

| IF=20mA | VF=1.5V | 2.0V | 2.5V | 3.0V | 3.5V | 4.0V |

| DC3.3V | 90Ω | 65Ω | 40Ω | 15Ω |

-- |

-- |

| DC5V | 175Ω | 150Ω | 125Ω | 100Ω | 75Ω | 50Ω |

| DC12V | 525Ω | 500Ω | 475Ω | 450Ω | 425Ω | 400Ω |

この表は20mAだけど たとえばIF=10mAで計算したいときは全て抵抗値を倍にすればいいし

(DC5V VF=2.0V IF=10mAで 150Ω→300Ωなど)

IF=40mAなら抵抗値を全て半分にすれば良い

またTrなどで駆動する場合もLEDのVF+飽和Vceを表のVFと見なせば簡単に導ける

一般的にはコレクタ・エミッタ飽和電圧(Vce)は無視していいレベルだけど

トランジスタの中には飽和Vceが無視できない場合もある事を忘れないように

最近のLEDは明る過ぎることがあるので実際の目で確認した方がよい

またLEDの明るさに段階を持たせたいとき等も実際に目で見る必要がある

あとLEDは逆電圧Vrが弱いです 普通のダイオードの代わりにはなりません

フォトダイオードはセンサーで語ることにする

ちなみに受光素子の中でフォトダイオードは入ってきた光をリニアに受光するので

高精度な場合に適している(フォトトランジスタはフォトダイオードを抱き合わせてるだけ)

可変容量ダイオードは主にTVチューナなどの無線分野使用します

あまり使わないけど逆バイアス電圧を変えると容量値が変わるのを利用します

昔のラジオとか選局に手でするやつの代わりに使います(容量変化を利用する)